新規事業立ち上げのプロセスとは?多角化を成功へ導くステップを解説

多角化・新規事業

こんにちは、ヤマチユナイテッド代表の山地です。

新規事業を成功させて事業を多角化させ、企業を拡大させるためには、いくつかの条件があります。

私が考える事業多角化へのプロセスは8つのステップがあり、これらが成功へのカギだと考えています。

「多角化で成功する!」と決めたら、ぜひ今回ご紹介する新規事業の立ち上げプロセス・事前準備を参考にしてみてください。

また、新規事業の立ち上げを成功させるポイント、新規事業を加速させる戦略・フレームワークについてもご紹介しますので、ぜひ最後までご確認ください。

目次

- なぜ今、新規事業が求められているのか?その理由や必要性から確認

- 新規事業立ち上げのプロセスは?多角化を成功へ導く8つのステップ

- 新規事業の立ち上げを成功させるポイント

- 新規事業を加速させる戦略・フレームワークもご紹介

- 新規事業立ち上げの準備はプロセスの積み上げが成功のカギ!多角化を成功させるステップを確認

なぜ今、新規事業が求められているのか?その理由や必要性から確認

企業が新規事業に取り組むのは、変化の激しい時代に対応し、持続的に成長していくためです。

どんなに強固に見える事業でも、市場環境の変化や技術革新によって優位性を失うリスクがあります。

そのため、既存事業に依存せず、新しい市場や顧客層に挑戦することで収益源を増やし、将来の不確実性に備えることが重要です。

新規事業は売上拡大の手段にとどまらず、新しいビジネスモデルや価値を生み出すきっかけとなり、組織の変革を後押しします。

さらに、社員が主体的にアイデアを形にしていく過程は、人材育成や企業文化の強化にもつながるでしょう。

確かに新規事業は短期的にコストやリスクを伴います。

しかし、長期的にはリスク分散と競争力強化の両面で欠かせない投資です。

新規事業に取り組むことは、企業が不確実な環境を生き抜くための、最も重要な戦略の一つといえるでしょう。

新規事業立ち上げのプロセスは?多角化を成功へ導く8つのステップ

新規事業を立ち上げる際には、事業自体のビジネスモデルを考えるよりも先に、社内で新規事業に取り組む風土や環境をしっかり作っていくことが大切だと考えています。

新規事業に取り組むには、どのようなプロセスを踏むと良いのでしょうか。

ここからは、そのステップを順に見ていきます。

新規事業立ち上げのプロセス①既存事業の業績をアップさせる

新規事業を立ち上げる前に、まずは軸となる既存事業の業績アップを目指しましょう。

既存事業の業績をアップさせるために、次の2つのことに取り組んでみてください。

1.組織のシステム化に着手する

私は、多角化よりも先に「組織のシステム化」に取り組むべきだと思っています。

「組織のシステム化」とは、仕組みで動く経営のこと。

私の考える仕組みとは「自分たちのことは自分たちで決める」仕組みです。

幹部や社員たちが自ら経営計画を作成し、業務管理を自分たちでまわし、評価や成果分配も自分たちでルールを決めて判断する。

要するに、社長も幹部も社員も経営に参加する「全員参加型の経営」です。

ヤマチユナイテッドでは、組織のシステム化を「システム経営」と名付け、独自に編み出した方法で実践しています。

システム経営のメリットや成功させるポイントについては「社員が経営参画できる「システム経営」とは?」も、あわせてご参考ください。

2.既存事業をテコ入れする

組織のシステム化と同時に行うべきことが「既存事業のテコ入れ」です。

特にリソースが限られている中小企業の場合、新規事業を立ち上げる際には、既存事業との接点を持たせることが成功のポイントになります。

企業がすでに持っているブランド力やノウハウ、生産工場などを新規事業でも活用することで、相乗効果(シナジー効果)を狙っていきます。

新しいことを始める際の軸となるのは既存事業ですから、多角化の前に既存事業を見直し、テコ入れをすることが大切なのです。

既存事業のブランド化やリノベーションを行なって、業績をアップさせましょう。

新規事業立ち上げのプロセス②新規事業を受け入れる社風を作る

多角化に取り組むことに対して、社員からの反対は少なからずあるでしょう。

「なんでうまくいっている順調な事業があるのに、わざわざ新しいことをするのか?」

「最初の2年くらいは赤字になるようなことを始める意味はあるのか?」

そう思う社員はいるはずです。

しかし、システム経営に取り組んでいけば、社員の考え方は変わってくるはずです。

自分たちの将来の居場所を確保するために「多角化が必要」だと理解できるようになるからです。

システム経営は、複数の事業があったとしても一つの会社として仕組み化することがポイント。

社員も「それぞれの事業部の人間」ではなく、「一つの会社の人間」として考える。

そうすると、「昇進に上限がある」「ポストが空かない」といったモチベーションを阻害する事態も起こりにくくなります。

「社員自身の成長のためにも多角化を行う」と理解できれば、そもそも「新しい事業に意味があるのか?」という考えにはならないでしょう。

社員の意識を変える必要性やポイントなどについてはこちらもご覧ください。

社員の意識改革を促すタイミングやポイントは?ヤマチの成功事例も確認

新規事業立ち上げのプロセス③上層部の新規事業マインドを高める

社長や幹部などの上層部は、積極的に社外とコミュニケーションを図るべきです。

同業の他社にばかり目が行きがちですが、異業種や異業界の成功事例を視察に行くのも良いでしょう。

私たちヤマチユナイテッドも、視察ツアーを定期的に開催しています。

すでに多角化をしている企業や、多角化に取り組み始めたばかりの企業の社長と話をすると、「自分のところでも挑戦したい!」と思うようなアイデアにも出会えるものです。

その際には「自分のところでやるなら...」と具体的にイメージして、中心となるメンバーを考えたり、他事業部とのつながりや体制などを検討しましょう。

そうして、新規事業マインドを高めていくのです。

新規事業立ち上げのプロセス④新規事業を構想する

ここまで社内の風土や環境を整えたら、いよいよ新規事業の構想に入りましょう。

とはいえ、ぼんやりとしたビジョンのまま新規事業を構想すると、多角化は失敗に終わる可能性が高く、効率も良くありません。

新規事業のビジョンやコンセプトを明確に組み立てて、顧客ニーズに基づいたビジネスモデルと事業計画を構築することが重要です。

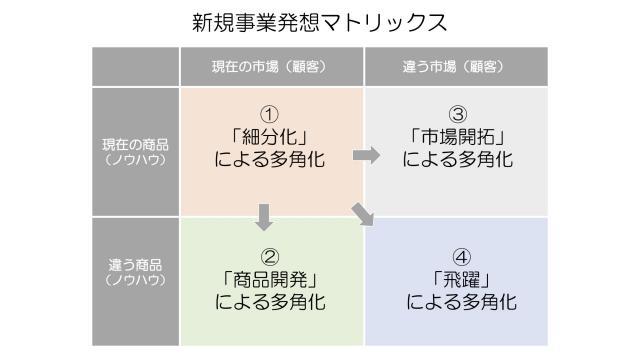

そこで活用したいのが、事業展開マトリクスに当てはめ、新規事業を企画し実行するという方法です。

今回は私がよく使う、新規事業を構想する際のフレームワークをご紹介します。

このマトリクスは、新規事業を構想する際の考え方のフレームワークを視覚化したものです。

現在の市場(ターゲット)に新しい商品(ノウハウ)を提供して新規事業を展開するのか、自社の現在の商品(ノウハウ)を使って新しい市場へ参入するのか。

このフレームワークを元に、どのケースに当てはまる事業を立ち上げるのか考えていくわけです。

新規事業を立ち上げる際の具体的なアイデアの出し方やポイントについては、こちらのコラムで詳しく説明していますので、あわせてご参考ください。

新規事業が思いつかない時の発想法。人脈を広げてアイデアに繋げる

また、人脈を広げて新規事業のきっかけを作った事例については、こちらのコラムをヒントにしてみてくださいね。

新規事業の成功例をご紹介!偶然の出会いから生まれたinZONE事業

さらに、この段階で社員の採用や社員教育の強化にも着手しましょう。

「企業は人なり」という言葉があります。

人をどう大事にするか、どう成長してもらうか、どのような人材を採用するかを、今一度見直しましょう。

その意味では「人材を採用しやすい事業かどうか」という視点で新規事業を検討することも必要です。

新規事業立ち上げのプロセス⑤顧客課題の把握とソリューション検証を行う

新規事業を成功させるためには、顧客が抱える課題を正確に把握し、潜在的なニーズを明らかにすることが不可欠です。

そのために、アンケート調査やインタビュー、観察調査などの手法を用いて、顧客の行動や意思決定の背景を丁寧に分析します。

特に、顧客自身も気づいていない課題や本質的な悩みに着目することで、より価値の高いソリューションを設計できます。

課題が明確になったら、次はそれに応えるソリューションの具体化です。

アプリやサービスであれば、簡易的なペーパープロトタイプや画面モックアップを作成し、実際の顧客体験をシミュレーションして検証します。

製品であれば、最小限の機能を持つ試作モデル(MVP)を用いて市場反応を確かめます。

こうした検証を繰り返すことで、提供する価値が顧客にとって有効であるかどうか、事業として成立する可能性があるかを客観的に判断できます。

新規事業立ち上げのプロセス⑥事業計画を策定する

顧客課題とソリューションの検証を経たら、次は事業計画の具体化です。

市場調査や競合分析の結果を踏まえ、収益モデルや価格設定、必要な資金や投資計画、人的配置などを詳細に計画します。

また、事業運営に必要な体制やフローを定義することで、計画段階で起こり得る課題やリスクを事前に把握できます。

さらに、事業が軌道に乗らなかった場合に備えて、撤退基準や損失管理のルールもあらかじめ設定しておくことも重要です。

これにより、投資判断や意思決定が迅速に行えて、事業運営中の混乱を最小限に抑えることができます。

計画策定の過程では、関係部門や上層部との協議を重ね、リソースや支援体制を調整することが大切です。

そうすることで、実行可能性の高い計画に仕上げることができます。

新規事業立ち上げのプロセス⑦連邦制を導入していく

多角化を進めていくと、会社数が増えたり、一つの会社で事業部が増えたりすることになるでしょう。

場合によっては、会社や事業部を合併・分社させることも出てくると思います。

タイミングを見て、持ち株会社制度を導入するのも良いですね。

ヤマチユナイテッドでは、グループ全体を一つの組織とみなして統制しており、これを私は「連邦経営」と呼んでいます。

もし全部が縦割りでバラバラの独立した会社だったら、お互いの関心や協力が得られず、荒んだ経営になりかねません。

逆に、「みんなで応援し合い、一緒に成功を目指そう」という気持ちを横軸で育てる「連邦・多角化経営」を実現することが大切です。

連邦経営については、「分社化のメリットを活かしデメリットを補う連邦経営とは?」で詳しくご説明していますので、こちらもあわせてご覧ください。

新規事業立ち上げのプロセス⑧本格リリースと評価改善を行う

事業を市場に正式投入したあとも、新規事業は立ち上げがゴールではありません。

むしろ、この段階からが本格的な事業成長のスタートです。

リリース後は、顧客からのフィードバックや行動データを継続的に収集・分析し、製品やサービスの改善点を特定します。

アンケート、インタビュー、利用データの解析など、多角的な手法を用いて、顧客の満足度や潜在的ニーズを把握することが重要です。

さらに、マーケティングや販売施策の効果も定期的に検証します。

キャンペーンの反応、広告の成果、販売チャネルごとの実績などを比較分析することで、リソースの最適配分や戦略の見直しが可能になります。

また、競合の動向や市場環境の変化にも注目し、必要に応じて事業戦略や製品仕様を柔軟に修正していきます。

こうして得られた知見をもとにPDCAサイクルを回すことで、事業の改善と最適化を継続的に進めることができます。

最終的には、顧客価値の向上と収益性を両立し、事業を持続的に成長させることが目標です。

リリース後も柔軟に改善を重ね、企業にとって確実な戦力となる事業へ育て上げる姿勢が、新規事業成功のカギとなります。

新規事業の立ち上げを成功させるポイント

多角化を成功させるために、どんな新規事業を構築するかが重要なのは言うまでもありません。

新規事業を成功させるために押さえておきたいポイントをご紹介します。

自社の強みを活かす

実際に新規事業を立ち上げる際には、やみくもに手を広げるのではなく、既存事業と接点を持たせることがポイント。

既存事業に対して何かしらのメリットがあること、かつ既存事業と相乗効果を生み出せる事業であることが望まれます。

既存の事業と接点のない多角化は、たとえ新規事業がうまくいったとしても成長スピードに加速がつきません。

事業同士の横のつながりがあるからこそ企業の可能性が広がり、経営基盤の安定につながるのです。

新規事業のリスクを分析する方法やリスクを減らす方法などについては、こちらもご覧ください。

新規事業のリスクを減らす方法や事例を紹介!リスク分析の手法も

事業撤退のタイミングを決めておく

新規事業が全て成功するとは限りません。

立ち上げからしばらくの間は黒字部門の資金を新規事業に投じることになると思いますが、成功する見込みの薄い事業にコストをかけ続ければ、会社全体の経営を圧迫するだけです。

そうならないためにも、新規事業から撤退するか否かを決断するタイミングや基準などをある程度決めておきましょう。

必要以上の損失を回避することができますし、撤退すべきときにはスパッと退き、また次の新規事業にチャレンジすることが大切です。

多角化戦略の失敗例・成功例については、こちらもあわせてご覧ください。

事業の多角化戦略の失敗例・成功例とは?成功させる条件もご紹介

必要リソースを把握してチーム編成する

事業を進める上で必要な「ヒト・モノ・カネ・情報」を把握し、効率的に活用する計画を立てましょう。

立ち上げ初期は少人数のチームでスピード感を重視し、必要に応じて外部の専門家や協力会社を活用することで、時間やコストを抑えつつ成果を最大化できます。

市場戦略を立てる

市場ニーズを正確に把握し、需要予測を基に事業計画を立てることが重要です。

市場参入のタイミングを見極め、最新技術や社会動向を取り入れることも、競争力を高めるポイントです。

連携と価値を発信する

行政や異業種との連携は、新しい技術やノウハウを取り入れるチャンスです。

さらに、マーケティングを通じて事業の価値を適切に伝えることは、ブランド認知や顧客獲得につながり、新規事業の成長を支える重要な要素となるでしょう。

新規事業を加速させる戦略・フレームワークもご紹介

新規事業を成功に導くには、戦略の策定から人材育成まで、段階的かつ体系的に取り組むことが重要です。

新規事業の戦略タイプと選択ポイント

企業が成長目標を達成するためには、目的に応じた新規事業戦略の選択が欠かせません。

代表的な戦略には、以下の種類があります。

- 新市場開拓戦略:まだ進出していない市場に対して、自社の製品やサービスを展開する戦略

- 新製品・サービス開発戦略:既存市場において、製品の改良や新たなサービスを提供することで市場競争力を高める戦略

- 多角化戦略:現在の事業を維持しつつ、新しい市場や分野へ進出して事業領域を拡大する戦略

- 事業転換戦略:既存事業を縮小し、新市場で新製品やサービスを開発することで、事業の方向性を変える戦略

いずれの戦略を選ぶ場合も、市場ニーズや競合環境を分析し、自社ならではの価値提案を明確にします。

ヤマチユナイテッドでは多角化戦略を進めています。

詳しくは「新規事業ができるまでをフェーズごとに解説!ヤマチユナイテッドの成長の旅路」をご覧ください。

新規事業を成功に導くフレームワーク

新規事業は段階的に進めることが成功のカギです。

事業アイデアの発想から展開手法の選定、成功可能性の評価、そして具体的な計画策定までを順序立てて進めることが求められます。

ヤマチユナイテッドでは以下の4つのフレームワークを活用しています。

- SPADE+U:ヤマチ流6大アイデア発想視点

- FORM:展開手法の選択

- ヤマチ流成功可能性チェックリスト6(シックス):Go/No Go判断

- ヤマチ流7W2H:必勝の具体化フレーム

これらのフレームワークについては、下記のコラムで詳しくご紹介しています。

新規事業の立ち上げを成功に導く4つのフレームワークとは?発想~実行までの型を作る方法

新規事業と人材育成のポイント

新規事業の成功には、人材育成と経営者の関わりが重要です。

事業責任者に権限を委譲し、成長を促します。

経営者は口出しを控えて部下が自ら考える環境を整えましょう。

その上で、最終的な責任は経営者が負うと明示することで、安心して挑戦できる体制を作ります。

こうした環境で育った人材は、主体的に判断し、次の新規事業にも挑戦できる人材へと成長していきます。

新規事業の立ち上げと人材育成の手法については、こちらのコラムをご覧ください。

新規事業立ち上げの準備はプロセスの積み上げが成功のカギ!多角化を成功させるステップを確認

変化の激しい時代において企業が持続的に成長するためには、新規事業への挑戦が欠かせません。

既存事業だけに依存せず、新市場や新製品に取り組むことで収益源を増やし、不確実性に備えることができます。

新規事業立ち上げのプロセスは、以下の通りです。

- 既存事業の業績をアップさせる

- 新規事業を受け入れる社風を作る

- 上層部の新規事業マインドを高める

- 新規事業を構想する

- 顧客課題の把握とソリューション検証を行う

- 事業計画を策定する

- 連邦制を導入していく

- 本格リリースと評価改善を行う

この8ステップはそれぞれ単独の要素ではなく、つながっています。

新規事業立ち上げにおいて、一つずつプロセスを積み上げていくことが、事業多角化を成功させるカギだと私は考えています。

また、多角化戦略で失敗しないためには、全員参加型の「システム経営」や、連邦経営による社内の風土づくりなど、環境を整えていくことがまず大切です。

その後、多角化の方向性を明確にし、新規事業のビジネスモデルなどを練っていきましょう。

さらに、新規事業は自社の強みを活かしたものを構築し、撤退のタイミングや基準などをあらかじめ決めておくことが重要なポイントです。

事業多角化で行き詰まった際には、このコラムで紹介したプロセスをぜひ参考にしてみてください。

ヤマチユナイテッドでは、企業経営に役立つ経営セミナーやワークショップなどのイベントを随時開催しています。

ご興味のある方は、ぜひチェックしてみてください。

SHARE! この記事を共有する

Authorこの記事の著者

ヤマチ連邦多角化経営実践塾 塾長

山地 章夫

ヤマチユナイテッド代表。経営を楽しみ、社員820名、50事業・年商258億円の企業グループの舵を取る。本業を中心に事業を次々と立ち上げ、売上げを積み増す「連邦多角化経営」を実践。経営の安定化と人材育成を両立する独自の経営手法が、多くの中小企業経営者の注目を集める。