KPIの設定方法と設計のポイントを解説!KGIとの関係性と効果的な活用方法も

業績管理・経営計画

こんにちは、ヤマチユナイテッドの山﨑です。

「業績アップのため、つい部下に強く言ってしまう」「発破をかけないといけない」

そんなお悩みはありませんか?

一定の効果はあるかもしれませんが、「やらされ感」を持ったまま働いてもらっても、なかなか業績は上がらないものです。

そこで注目したいのが、合理的な仕組み作りのカギとなる「KPI」です。

今回は、KPIの設定方法や、設定する際に便利な「KPIツリー設計」のポイントについてもご紹介します。

KPIツリーの設計は、PDCAサイクルを上手に回す原動力にもなり得ますので、ぜひ実務に活用してみてください。

目次

- KPIとは?ほかの指標との違いや目的・メリット

- KPIの設定方法・手順は?KPIツリーの設計ポイントをヤマチの事例とともにご紹介

- KPIツリーをPDCAサイクルのツールとして効果的に取り入れるには?

- KPIの設定方法と設計のポイントを確認しよう

KPIとは?ほかの指標との違いや目的・メリット

そもそもKPIとは、どのようなものなのでしょうか。

KGIといったほかの指標との違いや、KPIを設定する目的・メリットについて見ていきましょう。

KPIとその他の主要指標の違い

KPIとは「Key Performance Indicator」を略した言葉で、組織や個人の業績を数値で管理・評価するための指標です。

日本語では「重要業績評価指標」と呼ばれています。

企業が目標を効率的に達成するためには、KPIをはじめとする進捗や成果を数値で可視化し、管理することが欠かせません。

ここでは、KPIをはじめ、よく使われる指標やフレームワークの違いと役割について、わかりやすく解説します。

KPI(重要業績評価指標):目標に向かう途中の進捗を測る

KPIは、KGIを達成するための過程に焦点を当てた指標で、「中間目標」ともいえます。

例えば、「四半期で35億円の売上を上げる」や「月に100件の新規商談を獲得する」など、より短期的かつ具体的な数値目標です。

これにより、目標に向けた日々の活動が計画通りに進んでいるかを把握できます。

KPIについては、下記コラムもあわせてご覧ください。

そのKPI...本当に正しいの? 確かなKPI設定は"真因の特定"にアリ!

KGI(重要目標達成指標):最終ゴールを示す指標

KGIとは、企業やチームが最終的に成し遂げたい具体的な成果や目標のことで、期間内に達成すべき明確な数値目標を指します。

KGIは、組織全体の成功を測る最終的な基準となります。

つまり、KGIはゴール目標であり、KPIはゴールにたどり着くための中間の指標と考えるとわかりやすいでしょう。

例えば、飲食業においてKGIを「年間の営業利益目標の達成」とするなら、KPIは「客単価〇〇円」「予約件数〇件/月」「FL比率〇%」というように、KGIにたどり着くための先行指標となり得る数値を設定することです。

※FL比率 = 売り上げに対しての食材費と人件費の割合

なお、仮にKGIが毎年同じだとしても、KPIは環境の変化、その時点での組織の成熟具合、構成人員などによっても柔軟に見直す必要があり、変わるものだと思っています。

KDI(重要行動指標):具体的な行動量を管理する

KDIは、KPIを達成するために必要な実際の行動や作業の回数・頻度を数値化する指標です。

例えば、「1日に営業電話を20件かける」「週に5回メールを配信する」など、日常的な業務の実行度合いを数値化して設定、管理します。

これにより、成果につながる具体的な行動を明確に把握でき、改善のヒントにもなります。

KSF(重要成功要因):成功の鍵となるポイント

KSFは、目標達成に向けて特に重要とされる成功要素を示します。

数値では表しにくいものの、「顧客満足度の向上」や「ブランド力の強化」など、事業の成功に不可欠な条件や戦略的要素を指します。

KPIを設定する際の方向性や、重点的に取り組むべき領域を示す指針にもなります。

OKR(目標と主要な成果):目標管理の新しい枠組み

OKRは「Objectives(目標)」と「Key Results(主要な成果)」を組み合わせ目標設定とその達成度を明確にするフレームワークです。

挑戦的な目標を掲げ、それを実現するための成果を定量的に追います。

企業やチーム、個人の目標管理に活用することで、柔軟かつ効果的に進捗を評価できます。

KPIを設定する目的・メリット

企業が目標を確実に達成するためには、KPIを設定し、業務の進捗を数値で管理することが欠かせません。

KPI設定の主な目的

KPIを設定する主な目的は次のとおりです。

- 現状の把握と課題発見

- リソースの最適配分

- 組織の連携と推進力の強化

- 改善サイクルの促進

KPIを導入することで、業務の進捗や成果が可視化され、問題点や改善が必要な箇所を早期に把握できます。

これにより、効果的な改善策を立てやすくなります。

また、具体的な数値目標を設定することで、どのチームにどれくらいの人員や予算を割くべきか判断がしやすくなり、資源を効率的に活用できるのです。

さらに、共通の数値目標を組織全体で共有することで、チームの連携が強化され、一丸となって目標達成に向かう推進力が生まれます。

加えて、KPIに基づく客観的な数値評価によって、施策の効果も正確に把握できるため、PDCAサイクルを効果的に回し、継続的な業務改善につなげることが可能です。

PDCAサイクルについては、下記コラムで詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。

PDCAサイクルを効果的に回す、中小企業のためのKPI管理法とは?

KPI設定によるメリット

KPIを設定することには、次のようにさまざまなメリットがあります。

- 行動の指針が明確になる

- 評価の公平性が高まる

- 組織全体のモチベーションが向上する

KPIがあることで、社員一人ひとりが目標達成に必要な具体的な行動を理解し、効率的に業務を進められます。

また、進捗状況や課題を把握しやすくなるため、改善もスムーズに行えます。

さらに、数値化された目標は評価基準の統一に役立ち、感覚や主観に左右されない公平な評価を実現できるというメリットも。

これにより、社員の納得感も高まります。

また、KPIの達成状況が可視化されることで、メンバーそれぞれが目標までの進捗を把握でき、意欲的に取り組むことが可能に。

その結果、組織の一体感が生まれ、生産性の向上にもつながります。

KPIは「自分たちで設定・管理」してこそ意味がある

ヤマチユナイテッドでは、KPIは「自分たちで設定して、自分たちで管理すべきもの」と考えています。

上から一方的に「これでやって」と数字を与えられるだけでは、KPIがただ置いているだけの飾りの目標になってしまうでしょう。

現場の実情、メンバーの力量、チームの特性など、全てを考慮しながら、自分たちの手で設定することで目標に対する当事者意識が高まります。

目標達成への執着心が生まれるというところに、KPIの意義を強く実感するのです。

KPIの設定方法・手順は?KPIツリーの設計ポイントをヤマチの事例とともにご紹介

では、実際にKPIはどのように設定すれば良いのでしょうか。

KPIの設定方法と手順、さらにKPIツリー設計のポイントを事例とともにご紹介します。

KPIの設定方法・手順

一般的に、効果的なKPI設定のためには、下記の手順が用いられます。

- KGI(最終目標)を明確にする

売上高や利益額など、組織が最終的に達成したい成果を数値で具体的に設定します。 - KGIを要素ごとに分解する

KGIを構成する要素(受注件数、顧客単価、成約率など)を洗い出し、達成するために必要な要素を明確にします。 - KPIツリーを作成する

KGIから各KPIへと階層的に要素を階層的に整理した図(KPIツリー)を作成することで、目標達成に必要なプロセスを可視化します。

これにより、どの指標がどのように最終目標に影響するかを一目で把握でき、効果的な施策を検討しやすくなります。※KPIツリー設計のポイントについては、後ほど詳しくご紹介します。 - 重要なKPIを選び、具体的な数値目標を設定する

コントロール可能かつ成果に直結する指標を選び、目標数値と達成期限を明確に設定します。 - 定期的に進捗を確認し、必要に応じて軌道修正を行う

KPIの達成状況を分析し、目標からのズレがあれば適切に調整・修正することでPDCAサイクルを円滑に回します。

KPIツリー設計のポイントをヤマチの事例とともにご紹介

「KPI」を設定する際には、「KGI」だけでなく、「KSF」「KDI」とともに視覚化すると理解しやすくなります。

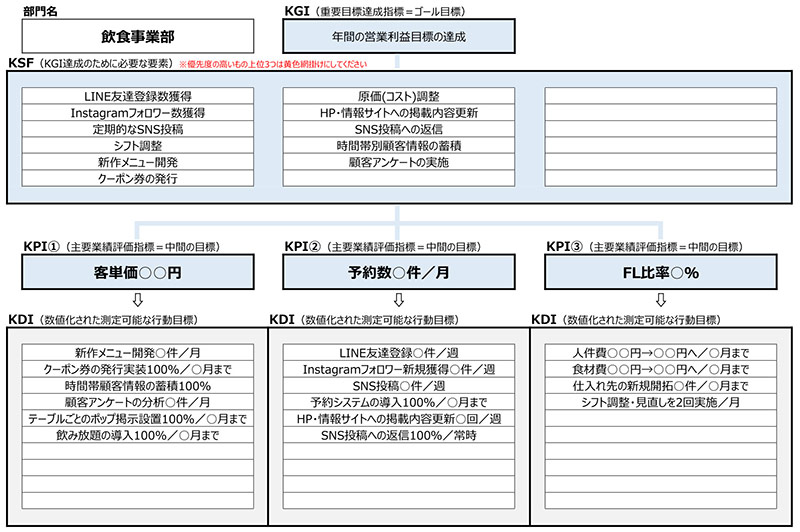

下図は、ヤマチユナイテッドの飲食事業部でKPIを設定する時に使っている「KPIツリー」のサンプルです。

このようにKPIツリーで示すことによって、下記のそれぞれの関係性が明確になり、各要素のつながりを把握しやすくなります。

- KGI(ゴール目標)

- KSF(達成するために必要な要素)

- KPI(中間の目標)

- KDI(KPI達成のための具体的な行動目標)

言葉だけでKPIを設定するよりも、KPIツリーにすることによって「KDI」「KPI」「KGI」「KSF」が紐づけされているかどうか、視覚的に確認しやすいこともメリットです。

KPIツリーの設計ポイント

続いて、KPIツリーを設計する際のポイントを4つご紹介します。

①KPIは数値で表現できるものにする

「コミュニケーションの質を上げる」「会話量を増やす」といった、定量的に測定できない目標をKPIに設定することはできません。

〇円、〇件、〇%というように、具体的な数値目標で設定しましょう。

②KPIは多くても3つまでとする

ヤマチユナイテッドでは、KPIは多くても3つまでに収めようと決めています。

追う指標が多すぎると、目的意識が分散してしまう可能性があるからです。

③「パーセンテージの穴」に注意

KPIをパーセンテージで設定するのはもちろんアリですが、分母が変動する場合は要注意です。

例えば、KPIを「契約率100%」と設定していて、お客様からの問い合わせが1件あり、それが契約に結びついたとします。

問い合わせ件数が1件に対してその1件が契約につながったのであれば契約率100%を達成したことになり、数値としては理想的です。

しかし、KGIが「年間の成約数30件」であるならば、KPIだけを達成してもゴールにはたどり着きません。

分母が極端に少ない場合、KPIが実態を過大評価・過小評価してしまうため正確に反映しない可能性があります。

このケースの対処法としては、契約率だけではなく「問い合わせ件数」などにも注目しましょう。

分母が変数となるパーセンテージのKPIには、特に注意が必要です。

④KPI・KDI・KGIが適切に紐づいているかチェックする

KPIツリーの設計が完了したら、実務の中でKPIを意識しつつ、KDIを実践していくという流れになります。

KPIツリーを設計する際「KDIが適切に実行されているか」ということはもちろんですが、「KDIがKPIにつながっているか」、そして「KPIがKGIにしっかり紐づいているか」という流れが整っているかのチェックも必要です。

先ほどご紹介したヤマチユナイテッドの飲食事業部の例だと、下記のように設定しています。

- KGI:年間の営業利益目標の達成

- KPI:「客単価〇〇円」「予約件数〇件/月」「FL比率〇%」

ですが、例えば「予約から来店するお客様がまったくいない」という状態では、いくら予約件数を追っていても、おそらく事態はあまり好転しないと思うのです。

そのような場合は、実際のゴールからは少し遠いかもしれないのですが「まずはこのハードルをクリアしたい」という要素をKPIに置きましょう。

目標達成へ執着するには、KPIの見直しが必要になるのです。

ヤマチユナイテッドの飲食事業部の例では、予約件数の代わりに、その手前のフェーズにある「問い合わせ件数」や「公式サイトやSNSのPV数」などをKPIに置いてみてはどうか、となりますね。

これが先述した「環境や組織の状況によって変わっていく」という考え方です。

そしてKPIが変われば、それに伴ってKDIも自然と変わってきます。

業種によるKPIの共通点

ヤマチユナイテッドのように多角的に事業を展開している企業であれば、業種が違ってもBtoB同士、BtoC同士でKPIが似通ってくることに気が付くでしょう。

例えばBtoBなら、お客様のセグメント分けをして、「500万円以上の取引実績があるお客様をA顧客」「100万円~500万円未満の取引実績があるお客様をB顧客」としたときに、B顧客をA顧客化していく、という取り組みがKPIになるケースがよくあります。

一方でBtoCの場合、ヤマチユナイテッドだと飲食、介護、インテリア事業のように異なる業種なのに、「店舗展開をしている」という共通点が見られます。

その際、客単価や固定費といった部分に着目してKPIを設定することが多く、類似したKPIが生まれることもあり、面白いものだなと思っています。

KPI導入を支援する実践塾・研修のご案内

ヤマチユナイテッドの「連邦・多角化経営実践塾」では、業績管理に関する講義を行なっています。

その際、参加企業様からは「KPIの設定方法がわからない」、または「KPIを設定していても達成できない」というお話しをよく聞きます。

中間の目標となる「KPI」や、ゴール目標である「KGI」を達成できない企業様にその背景を伺ってみると、「上層部が決めたKPIを現場に下ろし、現場の人間は何だかわからないままにやっている」という印象。

KPIの設定は、継続して取り組むことに意味があるのに、成果が上がらなければ続きません。

とはいえ、「現場に任せるのは不安...」と躊躇される気持ちも理解できます。

連邦・多角化経営実践塾では「任せられる社員の育成法」「幹部の意識改革」といったことも含めてお話ししています。

システムツールを導入するのも、もちろん効果的ですが、当グループではエクセル1つで誰でも簡単にKPI設定ができる方法を取り入れていますので、興味をお持ちいただければ幸いです。

また、業績管理システム導入に特化したオンライン研修「KATAKA」も非常にご好評をいただいています。

今まさに会社を大きくしていこうと動き始める企業様にぴったりの内容となっていますので、ホームページをぜひご一読ください。

KPIツリーをPDCAサイクルのツールとして効果的に取り入れるには?

では、KPIツリーを効果的に活用するには、どうしたら良いのでしょうか。

KPIの設定方法とあわせて、押さえておきたいポイントをご紹介します。

KPIツリーの活用に欠かせない「定期的な振り返り」

KPIツリーを上手に使うと、「PDCAサイクル(Plan、Do、Check、Action)」の原動力として活用することができます。

そのために必須としていただきたいのが、定期的な振り返りです。

定期的な振り返りを行うことにより、KPIに根拠があるのか、KGIと紐づいたものとしてきちんと機能しているか、日々実践しているKDIがKPIにつながっているかを確認することができます。

KGIを年間目標とするなら、KPIは月次の中間目標という位置付けになるので、月ごとにKPIを見直しながら、KDIが実践できているか定期的に振り返りを行うことが、KPIツリーの効果的な活用方法となります。

先述したように、KPIが現状に合っていなければ見直しをして、修正が必要です。

週次PDCAで月次KPIの達成度を高める

ヤマチユナイテッドでは、振り返りを頻繁に行なっています。

振り返りのタイミングとしては、1週間に1度、KDIがうまく実践されているかどうかを確認しています。

数字自体は月で締めて管理しているので、月間目標を必達にするために、やはり週次でPDCAサイクルがひと回りするような実行計画を立てています。

そうなると、KPIは月ごとに成果が見えるものに設定するのがベター。

もっと期間が延びると月の行動が緩くなる恐れがあるので、1カ月単位で達成度を確認できるものが良いと思います。

KPI設定に活かせる「SMARTの法則」とは?

ヤマチユナイテッドでは、目標設定の手法である「SMARTの法則」をあえて取り入れているわけではありませんが、KPIツリーを設計する際の条件として非常に近い考え方となっているのでご参考ください。

「SMARTの法則」

- S(Specific = 具体性)

- M(Measurable = 計量性・測定可能性)

- A(Achievable = 達成可能性)

- R(Relevant = 関連性)

- T(Time-bound = 期限設定)

この5つの観点を踏まえてKPIを設計することで、誰もが理解しやすく、チームで共通認識を持ちながら成果につなげやすくなります。

KPIツリーの活用と部門方針書への落とし込み

ヤマチユナイテッドで重視しているのは、やはりKPIツリー。

事業ごとあるいは部門ごとのKPIツリーを設計し、それを社内で共有することで、社員同士の切磋琢磨に役立ちます。

さらに、KPIツリーの内容を「部門方針書」に落とし込むことも行なっています。

他事業部のKPIツリーや部門方針書を閲覧できるようにすることで、気付きを得られる機会も多いと聞いています。

部門方針書について詳しく知りたい方は「部門方針書とは?例文とともに作り方や効果的な活用方法を解説!」もあわせてご確認ください。

KPIを含めた業績管理の方法については「業績管理とは?業績と売上の違いや売上アップにつなげる方法を解説」もあわせてご覧ください。

KPIの設定方法と設計のポイントを確認しよう

KPI(重要業績評価指標)は、企業や組織が最終目標であるKGI(重要目標達成指標)に向かう途中の進捗を数値で示す中間目標です。

これにより、日々の活動が計画通り進んでいるかを把握しやすくなります。

さらに、KPIは具体的な行動量を示すKDI(重要行動指標)や、成功の鍵となるKSF(重要成功要因)とも密接に関連しており、組織の目標管理をより効果的にサポートします。

KPIの設定する際は、まずKGIを明確にし、その達成に必要な要素を細かく分解した上でKPIツリーを作成し、各指標の階層構造や相互の関係性を視覚化することが重要です。

このような構造をもとに、達成すべき具体的な数値目標を設定し、定期的に進捗を確認しながら、必要に応じて軌道修正を行うことが成果につながります。

ヤマチユナイテッドでは、KPIツリーを社内で共有し、それを部門方針書に落とし込むことで社員同士の連携や相互学習を促進。

組織全体のモチベーション向上と目標達成の推進に役立てています。

ヤマチユナイテッドでは、業績管理を型化し、PDCAが回る組織を構築する実践型オンライン研修「KATAKA」を開催していますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

SHARE! この記事を共有する

Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|経営支援事業部|カンパニー長

山﨑 舞

人材総合サービス会社の営業部勤務を経て2018年(株)ヤマチマネジメントへ入社。前職では採用広告サービスの販売営業部で戦略スタッフとして企画・販促・アシスタント業務を担当。その際、元々取引先だったヤマチユナイテッドの社風やミッションに惚れ込み、転職を決意。現在は経営支援事業部で企画・運営を担当しつつ、営業推進チームリーダー兼人財開発コンサルタントとして活動。企業の新卒採用・育成を支援している。