事業の多角化戦略の失敗例・成功例とは?成功させる条件もご紹介

多角化・新規事業

こんにちは、ヤマチユナイテッドの山地です。

成功するかどうか分からない新事業に投資するのは、勇気がいります。

社内の反発があったりして、なかなか踏み出せないという人もいるかもしれません。

ですが、ここは逆に考えてみてください。

「既存の事業だけで、この先、会社が永続できるのか?」

この問いが非常に重要です。

消費者のニーズが目まぐるしく変化する時代、本業がうまくいかなくなったときはどのように対応しますか?

私は事業の多角化こそが最大のリスクヘッジだと考えます。

新規事業への挑戦がリスクなのではなく、なにもしないことこそがリスクなのです。

今回は私のこれまでの経験を交えながら、多角化のメリットと成功例・失敗例、成功条件ともいえる事業を軌道に乗せるためのポイントについて説明しましょう。

目次

- 事業の多角化戦略とは?メリットや多角化の種類

- 事業の多角化の成功例から多角化のステップを確認

- 事業の多角化戦略の失敗例

- 事業の多角化戦略の成功条件とは?ポイントをおさえよう

- 多角化戦略の失敗例・成功例や成功条件を知って軌道に乗せよう

事業の多角化戦略とは?メリットや多角化の種類

そもそも多角化戦略とは、現在の主力事業の他に、新しい製品やサービスを既存・新規のマーケットに展開し、売上や利益を拡大することです。

多角化戦略の大きなメリットとして挙げられるのが、利益アップはもちろんですが、不測の事態で経営環境が大きく変化してもフレキシブルな対応ができるようになること。

不採算部門から別の部署へ人員を異動させたり、事業を再編成したりすることも可能です。

多角化戦略のメリットやデメリットについて、さらに詳しくはこちらもご覧ください。

事業拡大のメリットとは?拡大方法・リスク・成功事例を知って成功へ

多角化戦略で事業を拡大させる方向性としては、「既存事業を成長させる」方法と「新規事業に取り組む」方法の2つがあります。

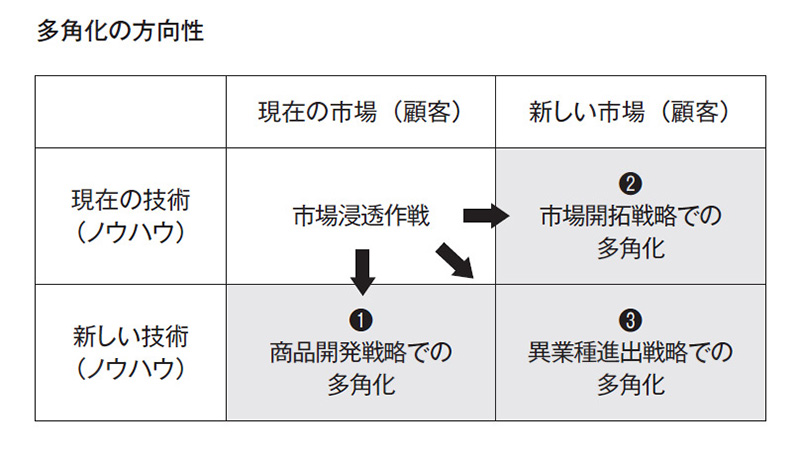

その中でも新規事業に着手する場合には下記の「アンゾフの成長マトリクス」を用いて、どんな商品・サービスをどんな市場に投入するか考えるようにしましょう。

引用:山地章夫『新規事業と多角化経営』.クロスメディア・パブリッシング.2021年6月25日

上記表の左下①にあたるのが垂直型の多角化です。

現在の、あるいは類似した市場に対して新しい製品やサービスを投入します。

右上②が水平型の多角化で、既存の製品やサービスを新しい市場に投入する戦略。

右下③は新しい製品やサービスを新しい市場に投入するという多角化の手法ですが、自社の経営資源を活用せずにノウハウもなく新しい事業に挑むのは少々リスクが高くなります。

この方向性で進めたいのなら他社のノウハウを取り入れることも検討する必要があるでしょう。

具体的には、FC(フランチャイズ)に加盟したり、何かの代理店になったり、M&A(合併と買収)を行ったりする方法が考えられます。

近年では事業承継ニーズが高まり、少額でマッチングが成立する時代になっているので、中小企業でもM&Aを実現しやすくなっています。

事業の多角化の成功例から多角化のステップを確認

多角化戦略の概要が掴めたところで、実際に多角化を進めている当社の事例を参考に、多角化のステップを確認していきましょう。

多角化戦略のスタートは垂直方向から

私が経営コンサルタント会社のサラリーマンを辞め、父の経営する山地商事に入社したのは28歳のときです。

建材の問屋業で、当時の従業員は30人ほどでした。

建材を商社経由で仕入れて販売店に卸す中間業でしたから、利益は薄いし手形取引で回収が長い。

父もこのままでは未来がないと考えていたのでしょう、現金商売ができるホームセンター事業への進出を試み、私を店長に指名しました。

しかし、立地の悪さもあって赤字から脱却できず4年で撤退。

私の多角化への挑戦はこのときの失敗をバネにスタートしたのです。

私が自ら取り組んだのは、建材輸入の貿易事業でした。

大学時代にアメリカとカナダを数カ月放浪して、向こうの豊かなライフスタイルに衝撃を受けたので、そうした暮らし方を日本に紹介したいという強い気持ちがありました。

建材の輸入は卸業ですが、他社が扱っていない商品なら、メーカー的ポジションになれます。

そこでポジションチェンジに成功し、さらに翌年にはその建材を用いて、ジョンソンホームズという住宅会社も始めました。

これらは、いずれもアンゾフの図でいう左下①<垂直型の多角化>です。

収益源をいくつか確保しておきたいというのが始まりでした。

水平方向の多角化へ

既存事業の川上もしくは川下へ進出する垂直型の多角化に成功して、その後、水平型の多角化にも取り組みます。

ジョンソンホームズの多ブランド化です。

当初こそ2×4のアメリカ輸入住宅にこだわっていましたが、在来工法に詳しいスタッフが加わったこともあって、多ブランド化していく方向に舵を切りました。

同じ住宅販売でも顧客のニーズに合わせて商品のラインナップを増やしていく水平方向の多角化です。

自然素材を多用した「ナチュリエ」、コンパクトサイズでリーズナブルな「COZY」、遊び心のある「アメカジ工務店」など、ブランドが増えるにつれて顧客層も厚くなりました。

フランチャイズ化で点と点をつないで線に

もうひとつ、当社の多角化の大きな特徴はフランチャイズ化です。

20年ほど前、バブル経済の崩壊で北海道拓殖銀行が破綻して、北海道は深刻な建設不況に見舞われたことがありました。

住宅業界が冷え込み、市場が急速に縮小。

なかでも高級路線の輸入住宅は全く売れなくなりました。

赤字の事業が増えるなか、かろうじて利益が出ていたのは建材部門です。

住宅部門から建材部門に人を異動させて体制を強化。

その間に輸入建材の流通と住宅を建てるノウハウを合体させて住宅フランチャイズ事業を始めようと準備を進めました。

住宅FC「インターデコハウス」をリリースしたのは、たくぎん破綻から3年後の2000年。

最初の2年間は先行投資で事業部利益は赤字が続きました。

それでも建材部門の利益で赤字をカバーできたおかげで、徐々に加盟店が広がり、結果、グループ各社の経営はV字回復。

市場エリアが全国に大きく広がっただけではなく、FC展開のビジネスモデルを獲得できました。

FC本部運営のノウハウを得たことで、さらに多角化の幅も広がりました。

機能訓練専門デイサービス「きたえるーむ」のFC化です。

介護という畑違いの分野に参入できたのも、企業向けの多角化支援としてFC化できるという算段がついていたからです。

多角化はただ事業の数を増やせばいいというわけではありません。

一見無関係のように見える事業でも、点と点をつないで線になるような戦略が必要。

つまり既存の事業になにかしらのメリット、相乗効果を生み出せる事業かどうかが重要なのです。

事業の多角化戦略の失敗例

中小企業だけでなく、大企業も含めてさまざまな企業が多角化戦略を行っていますが、中には失敗してしまうケースもあります。

そんな失敗例の要因も知っておきましょう。

赤字事業に資金を回し続けた

新規事業を始めてすぐに黒字化するケースはまれでしょう。

最初は赤字でも黒字化が見込める事業には資金をつぎ込む価値がありますが、見込みのない事業に必要以上に資金をかけても失敗に終わってしまうことも少なくありません。

赤字部門にもっと資金をつぎ込むべきか、または切り捨てるべきなのか、あらかじめ判断するタイミングなどを決めておいたり早めに決断したりしないと失敗してしまうでしょう。

シナジー効果を発揮できなかった

多角化戦略のメリットのひとつに、シナジー効果を発揮できるということがあります。

企業がすでに持っているブランド力やノウハウ、生産工場などを新規事業でも活用でき、相乗効果が期待できるというものです。

しかし、確かな技術がある企業がせっかく多角化に着手しても、このシナジー効果を経営に反映できず、コストが大きくなり失敗してしまうケースもあります。

特に中小企業の場合は、限られた経営資源を有効活用することが欠かせません。

現在の主力事業と新規事業との間にどんなシナジーが発生するかしっかり考えることが大切です。

買収した企業の立て直しに失敗した

M&Aを行って多角化戦略を進める場合は、自社とは体制が異なる企業を買収・合併することになります。

したがって、M&A後にどのように体制を変えるか考えておかないと、管理体制が複雑化してコスト面で無駄が出てしまうことも。

企業の成長のためにM&Aを行ったつもりでも、買収した企業の立て直しに時間がかかるとその分資金が必要となり、経営の悪化につながった失敗例もあります。

事業の多角化戦略の成功条件とは?ポイントをおさえよう

多角化を成功させるにはどうしたら良いのでしょう。

もちろん絶対に成功するセオリーなどはありません。

私もこれまで何度も失敗を繰り返してきました。

私と同じ失敗を繰り返さないためにも、この経験から学んだ教訓をいくつかお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

シナジー効果のない多角化はNG

多角化に期待したいのはシナジー効果です。

既存の事業と接点のない多角化は、例え新規事業がうまくいったとしても、成長スピードに加速がつきません。

責任者をよそから連れてきて新規事業をまかせきりにしてしまうと、既存事業と協力関係が築けず、シナジー効果は望めません。

だからといって社長が一人で全ての事業をなんとかしようとするのもいけません。

次々と出てくる課題に対処するだけで精一杯のモグラ叩き状態。

先を見据えて戦略を考える、経営者本来の役割ができなくなってしまいます。

社長の独断専行には要注意

新規事業は必ず役員や幹部を巻き込んで進めなくてはなりません。

私も過去に幹部に相談せずに独断で出資し、事業に乗り出したものの、数年で撤退した経験があります。

「社長が趣味でやってるんでしょ」と社員が思ってしまうような事業はうまくいくはずがないのです。

新規事業を成功させるには、社内の協力が欠かせないと肝に銘じてください。

社員の意識を変える必要性やポイントなどについては、こちらもご覧ください。

社員の意識改革を促すタイミングやポイントは?ヤマチの成功事例も確認

イニシアチブと責任の所在を明確に

経営者仲間と共同出資で新事業を起こしたこともありますが、これもうまくいきませんでした。

たとえば5人の経営者が20%ずつ出資したとしたら、平等な発言権しかないので、なにかを決めるときに話がまとまりづらい。

マネジメントが難しいのです。

その場合は誰がイニシアチブをとるのか、株の割合などを含めて前もって決めてからスタートするべきでしょう。

企業理念からはみ出さない

企業の理念(ミッション)に合致しない事業には手を出してはいけません。

ヤマチユナイテッドのミッションは「世の中に、幸せをばらまく」。

100の事業を立ち上げ、100人の事業経営者を創出する「100VISION経営」を通じて、一人でも多くの人を幸せにすることを目標に掲げています。

このビジョンは業種を選びません。

BtoBもBtoCも含みます。

多角化を考えるなら、事業分野を狭い範囲に絞らないほうが良いでしょう。

もし古くからある経営理念や社是が窮屈な場合は、それにこだわることなく時代や環境にあったミッションに変えてもいい。

社員全員がミッションを理解して同じ方向にむかって頑張っていけるかどうかが重要だと思います。

今回解説した事業多角化の成功のポイントを踏まえたうえで、「新規事業の準備をステップごとに解説!事業多角化の成功条件とは?」もご参考ください。

事業多角化の成功条件や新規事業準備のステップについてもお話しています。

多角化戦略の失敗例・成功例や成功条件を知って軌道に乗せよう

多角化戦略のステップとしては、既存事業の周辺事業からまずは小さく始めてみることをおすすめします。

さらに当社ではフランチャイズ化したことで多角化の幅が広がりました。

多角化戦略に失敗する企業も少なくありません。

赤字事業に資金をかけ続けたり、シナジー効果を発揮できない方法で多角化を進めたりしないように注意しましょう。

M&Aをする場合には、体制をどのように変更するか事前に決めておくのも大切です。

多角化戦略を成功させるポイントは、シナジー効果を発揮できるようにすること、社長の独断専行にならないよう社員を巻き込むこと、責任の所在を明確にすることなどです。

事業を増やす際は企業理念からはみ出さないよう注意しましょう。

多角化戦略が絶対に成功する方法はなく、企業に合わせて試行錯誤が必要なので、もしかしたら失敗するかもしれません。

しかし、小さな失敗は大きな成功を呼び込む糧となります。

教訓を生かし、恐れることなく次なる事業をスタートさせましょう。

大きな樹木はさまざまな場所へと根を張り巡らせ、栄養を蓄えるとともに次の世代の種をまき続けます。

ヤマチユナイテッドではワークショップなどのイベントも随時開催しています。

新規事業への足がかりになるような情報を得たりノウハウを体感できたりすると思いますので、興味を持った方はぜひ参加してみてください。

SHARE! この記事を共有する

Authorこの記事の著者

ヤマチ連邦多角化経営実践塾 塾長

山地 章夫

ヤマチユナイテッド代表。経営を楽しみ、社員820名、50事業・年商258億円の企業グループの舵を取る。本業を中心に事業を次々と立ち上げ、売上げを積み増す「連邦多角化経営」を実践。経営の安定化と人材育成を両立する独自の経営手法が、多くの中小企業経営者の注目を集める。