幹部育成プログラムにおすすめ!新入社員向け研修「フレッシャーズキャンプ」

採用・育成

こんにちは、ヤマチユナイテッドの山﨑です。

近年、ビジネス環境の急激な変化に対応すべく、事業多角化に積極的な企業が中小・中堅企業においても増えてきたなと感じます。

多角化を進めるにあたり、新たな事業を任せられる事業責任者の育成もセットで考えていかなければなりません。

そのため、幹部候補生ともいえる人材を早期から育成するための研修制度の構築に悩む企業も多いようです。

ヤマチユナイテッドは多角化を企業成長の主要戦略としていますが、これをスピーディかつ効果的に進めていくための新入社員研修制度が「フレッシャーズキャンプ」。

今まさに新人教育、幹部教育に悩んでいる皆さんにおすすめしたいと思いますので、今回のコラムをぜひ参考にしてください。

目次

- 将来の幹部育成をコンセプトとするプログラム!新入社員研修制度「フレッシャーズキャンプ」とは?

- 【ヤマチの事例】「フレッシャーズキャンプ」の詳細と年間プログラムをご紹介

- 「フレッシャーズキャンプ」立ち上げの流れと進め方のポイント

- ヤマチユナイテッドの新入社員研修制度「フレッシャーズキャンプ」は幹部育成を見据えて設計されたプログラム!

将来の幹部育成をコンセプトとするプログラム!新入社員研修制度「フレッシャーズキャンプ」とは?

将来の幹部育成を目指す企業の皆さんへ、ヤマチユナイテッドの新入社員研修制度「フレッシャーズキャンプ」をご紹介します。

ヤマチの新入社員研修制度「フレッシャーズキャンプ」導入の経緯

ヤマチユナイテッドの新入社員研修制度「フレッシャーズキャンプ」は2012年にスタートしました。

その動機となったのが、私たちの理念体系において、当時は「ビジョン」として掲げていた「THE 100VISION」でした。

「100の事業を立ち上げ、それを担う100人の人材を育て、100年続く会社にする」。

「ヤマチユナイテッドは多角化によって、会社規模の拡大を目指すのだ」ということを「THE 100VISION」という言葉で表現したのです。

多角化を推進するには、新しい事業を創出し、一事業を担えるだけの力を備えた経営者人材をたくさん育成することが必要不可欠。

そこで「新入社員全員が幹部候補生である」という認識のもと、グループ代表の山地 章夫が主体となって構築したのが「フレッシャーズキャンプ」です。

当社では現在、15人から20人程度の新卒者を採用していますが、フレッシャーズキャンプが導入された2012年当時は数名程度にとどまっていました。

そのため、「フレッシャーズキャンプ」1期生には新入社員に加えて、20代を中心とした中途採用の社員も参加していたと聞いています。

ヤマチの「フレッシャーズキャンプ」の目的

「フレッシャーズキャンプ」はOJTとは全く異なる性質があり、「グループ全体の価値観や理念の理解と醸成を深めつつ、5年後、10年後を見据えて幹部社員を育成すること」が目的です。

2012年当時、当社はすでに多角化していたので、OJTは事業部単位で実施し、「フレッシャーズキャンプ」ではあくまでもグループ全体の「幹部」育成に特化した研修制度として位置付けていました。

現場の業務に則したスキルは一切教えない方針です。

新入社員研修制度「フレッシャーズキャンプ」の構築

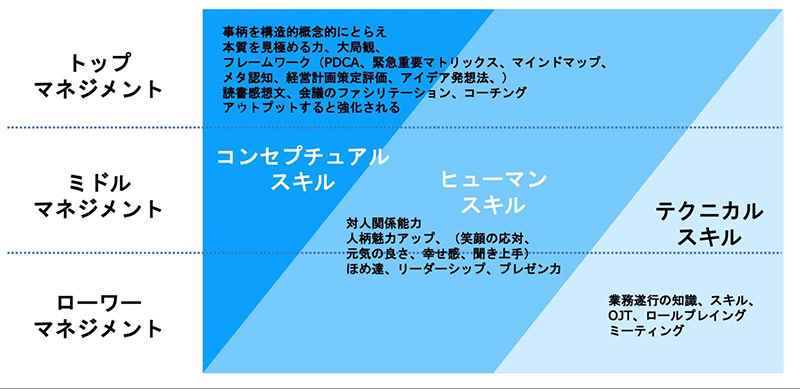

代表の山地が研修制度構築にあたって参考にしたのが、アメリカの経済学者ロバート・リー・カッツの「カッツモデル」です。

この図では、組織人として身につけるべき3つのスキルについて、それぞれの割合を示しています。

ローワーマネジメント層、つまり新人の頃にはテクニカルスキルに重きを置いていますが、階層が上がるにつれてヒューマンスキル、そしてコンセプチュアルスキルの比率が高くなっていきます。

「フレッシャーズキャンプ」のゴールは、将来のグループ幹部を育成することです。

そのため、この研修で養うべきはヒューマンスキルとコンセプチュアルスキル。

テクニカルスキルの習得は現場に任せる方針です。

「フレッシャーズキャンプ」の研修期間内に取り組むこと

具体的には、入社1年目の4月から12月までの研修期間内に、ビジネスモデル分析や財務諸表の読み方など経営の基礎を学び、最終的には新規事業計画の立案まで取り組んでもらいます。

お客様からは「1年目の社員にそこまで取り組ませるのは早すぎないか」という声をいただくこともあります。

実際のところ、新入社員がすぐに実務で使えるスキルではありませんから、そのような反応があるのも理解できます。

しかし、それを踏まえたうえで、あえて導入しています。

理由としては、1年目社員はモチベーションが高い状態で入社してきますし、当社の場合は固定のお客様を担当するのは秋口以降からになります。

私たちから見れば研修期間中は「まだ時間がある」「まだ知識をつける余裕がある」時期なのです。

本人たちからすれば、毎日新しいことばかりで時間の余裕もないと感じている状態かもしれませんが、期待を掛けるべき時期だと捉えています。

「せっかく身につけたスキルも、幹部になった頃には記憶が薄れているのでは」との懸念もあるかもしれませんが、頭が柔らかい若いうちに経験しておくことの影響は非常に大きく、実際に役職が付いてから役職者向けの研修を受けるのでは遅いと考えています。

「フレッシャーズキャンプ」を10年以上続けてきて振り返ると、「新入社員の頃に習ったな」という感覚があれば、役職が付いてからの学び方や成長スピード感も全く違うと実感しています。

したがって、今すぐ必要ではないスキルであっても、将来を見据えるなら今のうちにやるべきだと考えています。

「フレッシャーズキャンプ」の3つの特徴

「フレッシャーズキャンプ」の特徴として、3つ挙げてみます。

①グループ代表が主催する研修である

組織が大きくなるにつれて社長の仕事はどんどん現場から離れていくものですが、「フレッシャーズキャンプ」は第1回から現在に至るまで代表の山地が主催して実施しているところは変わっていません。

現在、山地は社長業に専念しているため、出席する会議を絞り、顧客挨拶やクレーム処理といった現場の業務には一切携わっていませんが、新卒採用と新人育成には自ら力を注いでおり、「フレッシャーズキャンプ」は唯一現場と関わりながら直接手がけている仕事です。

オーナー経営者の考えは、イコール会社のスピリッツ。

代表の価値観を新入社員に直接注入し、醸成できるところは非常に価値があると思います。

②新入社員が同期と交流する良い機会になっている

当社は多角化しているので、新入社員の配属先はバラバラです。

働く場所も違うため、普段は顔を合わせる機会がほとんどありません。

「フレッシャーズキャンプ」は、4月から12月まで月1回の頻度で実施しますが、これが新入社員同士で会える良い機会にもなっています。

同期との交流を深めることによって、早期離職の防止や仲間感の醸成、チームワーク作りにつながっていると思います。

③事務局を運営する社員も成長する

「フレッシャーズキャンプ」は受講生だけでなく、事務局を運営する社員も大きく成長します。

受講生側と運営側の両方が一緒に育っていくことも「フレッシャーズキャンプ」の大きなメリットです。

事務局メンバーの構成と成長機会

中小・中堅企業では、自社で研修を立ち上げて運営するのは結構なパワーがかかるものですが、「フレッシャーズキャンプ」の運営事務局は、前年あるいはその前の年の受講生を中心に構成されています。

「新入社員の受け皿として新入社員研修があるのなら、研修卒業後にフォローアップの機会を設けたほうが良い」ということで、かつての受講生を事務局メンバーに起用することにしたのです。

過去に「フレッシャーズキャンプ」を体験しているため、概要や流れは理解していますし、今度は運営側として関わることで新たな学びを得て、もう一段階成長することができます。

研修を通じて身につくスキル

「フレッシャーズキャンプ」では、幹部になった際に役立つスキルや知識を教えますが、実はすぐにでも使える能力も身についています。

受講生側が研修を通じて身につくスキルは以下のとおりです。

- 人前で話すことが苦手な社員でも、自分の意見を堂々と発表できるようになる

- 難易度の高い課題をクリアするために根気強くなる

- チーム制のワークを通じて、個々の強みを生かしたプロジェクト運営ができるようになる

この研修でチーム運営を体験していることにより、後に委員会で委員長に任命されたり、チームでプロジェクトの進行を任されるようになったりした際の紐付きがとても良いのです。

こういった経験がないと、2年目、3年目になってプロジェクトにアサインされてもお客様状態になりがちですが、「フレッシャーズキャンプ」の卒業生は主体的にチームを運営するスタンス醸成ができているので、参加度が上がるのも良いところだと思っています。

運営側メンバーの成長

運営側のメンバーにも成長の機会があり、社内調整力が飛躍的に伸びるところに非常に効果を実感しています。

「フレッシャーズキャンプ」は社長主催、かつグループオールで進める研修であるため、事務局の若手社員は社長と直接意見交換をしながら、プログラムの調整を進めます。

先輩社員にスピーチを依頼する、他部署や先輩社員に協力を仰ぐなど、普段自分が働いている事業部以外の部門や階層の社員とやり取りしなければなりません。

研修の最終回では研修の集大成ということもあり、グループ内でイベント事業を手がける「アンカー」から見積もりを取って、舞台設営や演出を依頼することもあります。

この経験は、新規事業を発案する際に社内リサーチをする際や、場合によっては他の事業部や法人と一緒に協働で事業を興すときにとても役に立ちます。

プログラム設計力の養成

プログラムの設計は代表の山地を主体にディスカッションしながら決めていきますが、山地は細かい部分には口出ししません。

「このように育ってくれると良いね」というイメージを伝えたうえで、「じゃあどうしたら良いかな」と任せる形になるので、新入社員にグループが求める人材になってもらうためにはどのようなプログラムを用意し、どう展開していくのが良いかを考えるのは事務局メンバーの仕事です。

この過程で、プログラム設計力が身につきます。

後輩指導の経験と多様性の受容

各事業部に毎年必ずしも新入社員が配属されるわけではないので、直接後輩を指導する機会が少ない社員がいる場合があります。

しかし、「フレッシャーズキャンプ」の運営に携わると10人〜20人の後輩を一気に持ち、指導する機会を得られます。

価値観や主張の強さ、やりたいことが違う社員が集まる中で、それぞれの強みを生かしつつ「会社のため」という意識のもとで人材を育てることは、大変である一方、やりがいもあります。

こうして多様な価値観を受容できるようになることや、「自分が理解できれば良い」という段階を脱し、後輩に物事をわかりやすく伝える工夫をすることで、指導力が向上し、運営側の社員の成長を促します。

【ヤマチの事例】「フレッシャーズキャンプ」の詳細と年間プログラムをご紹介

ヤマチユナイテッドの新入社員研修制度「フレッシャーズキャンプ」の詳細と年間プログラムを紹介します。

「フレッシャーズキャンプ」の3カ条

「フレッシャーズキャンプ」では、守ってほしい基本的なルールとして3カ条を設定しています。

この3カ条は初年度から変わらず、現在でも毎回、研修会場に掲示して常に全員の目に触れるようにしています。

①超積極参加

答えがわからなくても良いから、必ず手を挙げて積極的に発言するなど、前のめりの姿勢で参加してほしいという意味を表しています。

研修の場に限らず、普段からこういう姿勢で業務に臨んでもらいたい意図もあります。

ヤマチユナイテッドは新規事業を次々に生み出していく必要がある会社であるため、スピード感を持って物事を進め、トライ&エラーを繰り返しながら、失敗したとしても前向きに捉えて次へつなげていくという基本スタンスが必要です。

新入社員には、このような意味でも超積極的に参加し、アピール力を身につけてほしいと考えています。

②直球&素直

「フレッシャーズキャンプ」では発表の機会を多く設けており、かつチーム制でワークに臨むので、相手を尊重しながらも、伝えるべきことは直球で伝えることがとても大事です。

そこに遠慮は必要ありません。

また、言われた側はそれを素直に受け止めることが求められます。

事務局側の社員を含めて、フラットな信頼関係を築くことを大事にしたいと思っています。

③段取り、時間厳守

研修は通常業務と並行して実施するので、「フレッシャーズキャンプ」の課題や宿題、チームで取り組むプロジェクトの進行などを考えた上で、普段の仕事と折り合いをつけなければなりません。

それぞれにかかる時間を逆算して段取りしつつ、提出期限や集合時間を守りましょうということです。

「フレッシャーズキャンプ」の年間テーマ

「フレッシャーズキャンプ」は、毎年、特に強化したいスキルをキャッチーに提示するために年間テーマを定めています。

9カ月間という限られた期間で実施するので、その中で何に取り組むか、しっかり代表の山地と事務局の間で目線合わせをするためにも、年間テーマは必要だと思っています。

プログラム設計では「あれもやりたい」「これもやりたい」となりがちで、次年度に向けて見直しをかける際に「こっちは残すが、あちらは不要」と取捨選択しなければならない場面も出てきます。

そのための判断基準としても、年間テーマを決めておいたほうが良いでしょう。

例えばある年のテーマは「経営感覚を養い、パッションとロジカルを兼ね備えた自律的新人の育成」でした。

当社に入社する新卒者の多くは「挑戦できる会社」という点に共感しており、パーソナリティとしては人好きで、話し好きという傾向が強めです。

それだけに、自分の気持ちを表に出す「パッション」は十分に備えていますが、お客様ありきの商売である以上、「ロジカル」な表現でお客様の共感を得なければなりません。

近年、この「ロジカル」に関しては、「パッション」と兼ね備えておきたいスキルとして年間テーマに含めることが多いです。

新人として身につけさせたい能力

受講生には「自律的新人」を目指してほしいと考えています。

私たちが自律的新人に求めているスキルと能力は以下のとおりです。

計数力

財務諸表の数字を読み解くために必要なスキルです。

発信力&コミュニケーション能力

将来、事業責任者として部下へ戦略を的確に伝えるために必要な能力です。

また、他者の強みを見出し、生かすための素地となります。

主体性

ヤマチユナイテッドでは、事業計画を立てるところから進捗管理、利益が出た場合の成果分配まで、一定ルールのもとに現場社員が自ら行います。

新人であっても一戦力として自分の仕事を完遂することが求められ、上司の尻叩きがなくても自主的にPDCAを回してほしいのです。

モチベーションコントロール

モチベーションの上下を他人に左右されず、自分でできるようになるのが理想です。

「フレッシャーズキャンプ」の年間の流れと研修日のスケジュール

年間の流れ

「フレッシャーズキャンプ」は、4月から12月までの9カ月間、月1回のペースで実施します。

幹部候補生を育成するための研修というコンセプトですから、当社ではいずれ事業本部長として一つの事業を率いることができる人材に育てることがゴールとしています。

事業本部長に求められるスキルとして、新規事業立案や、それに伴いどのようなビジネスモデルでやるかまでを加味した設計ができることが必須となります。

そのためには、以下のスキルを身につけることが必要です。

- 財務諸表の数字を読み解く力

- ビジネスモデルの理解

- マーケティングの知識

- 多角的に物事を見る視点

- 利益率を上げるための工夫

これらができるようになるためのプログラム設計とチーム制をかけ合わせたものが「フレッシャーズキャンプ」の全体像です。

研修の進行スケジュール

研修の一連の流れとしては、最終的に新規事業計画を立ててもらうことを目標としています。

4~5月

- ヤマチユナイテッドのグループ理念や組織を理解する

6月~8月

- グループ内および他社のビジネスモデル分析

- 財務諸表を読むための勉強

9月~11月

- チームごとに新規事業立案に取り組む

12月

- 研修の集大成「TEDトーク」

研修日のスケジュール

研修は毎回9時から18時までびっしりスケジュールを組み、丸一日かけてさまざまなことを学びます。

研修当日は以下の流れで進行します。※具体的な内容は月によって異なります。

|

<研修開始前>8:30 ~ |

事務局と代表の山地の打ち合わせの時間を設け、その日の流れや注意点などを確認。 大枠の目線合わせを済ませる。 |

|

<研修開始>9:00 ~ |

山地によるテーマ別のスピーチを複数回実施 |

|

午前中 |

個人ワークに取り組む |

|

午後 |

チームごとに与えられていた課題の発表 |

|

終了前 |

研修の最後に、次回に向けての知識をインプット |

一般的に、研修を受けているうちに眠くなってしまう人も多いと思いますが、「フレッシャーズキャンプ」はプログラム満載であることに加え、参加者が常に発言・発表を求められる状態なので、眠くなる暇がありません。

「フレッシャーズキャンプ」のプログラム内容

プログラムは大きく3つのカテゴリに分かれます。

- ほぼ毎月組み込まれているルーティン

- 隔月、または1回のみ実施する大きなプログラム

- 毎月の研修後の課題

それぞれのプログラムについて、具体例を挙げて説明します。

1.ほぼ毎月組み込まれているルーティン

【代表・山地のスピーチ】

スピーチの内容は代表山地が自ら決めるのですが、特に初期段階で効果的なのは次の2点です。

- 何のためにこの会社をやっているのか

→会社の存在意義を説くビジョンや理念体系の話

- なぜこの研修が必要なのか

→研修の目的の明確化

これらは代表から直接伝えてもらうのが一番良いと思っています。

近年は事業数がかなり増えてきたので、主要ブランド立ち上げのエピソードや多角化の歴史・沿革の話もスピーチされています。

新入社員にこれらの話をすることで、自分が配属されるブランドや事業部に誇りを持ってもらうことが目的です。

また、働く上で「やるべきことを着実にやる」「主体的に動く」ことに加え、そこに「思い」が乗るとさらに良いだろうと考えています。

このコラムの「新人として身につけさせたい能力」の部分でも触れたモチベーションコントロールについて、山地もスピーチでしばしば言及しています。

例えば、「自分のやりたいことを叶えるためには、組織人としてどんな考え方をしたら良いのか」をフレームワークを用いて説明するなど、新入社員が納得しながら学びを深めている様子です。

【社内講師スピーチ】

|

内容と形式 |

事務局が年間のテーマを設定し、グループ全体から適任者を選定、月替りで依頼 |

|

所要時間 |

30分の枠内で15〜20分の講義、残りは質疑応答 |

|

主なテーマ |

PDCAをうまく回す方法、失敗から這い上がる、新規事業立ち上げの裏話 など |

モチベーション低下時期の新入社員を鼓舞

「這い上がる」話は人気のテーマで、毎年7月頃に多く取り入れられます。

この時期は新入社員のモチベーションが下がりがちであり、その対策として効果的です。

エースとして活躍している社員が「新人の頃はこんなことがあって...」と失敗談を披露し、そこからどう這い上がって今に至るかを話すことで、新入社員が「今は隙のなさそうな先輩もそんな失敗を経て立ち直ったんだから、自分も頑張ろう」と再びモチベーションを上げて取り組んでくれるようになることが狙いです。

新規事業立案に向けた裏話の共有

新入社員が新規事業立案に着手する頃には、実際にグループ内で事業立ち上げを主導した事業本部長に声をかけ、さまざまな裏話をしてもらうこともあります。

立ち上げの背景や理由、事業部の理念のどのような部分に根ざした事業であるかといったことのほか、社内ならではのイニシャルコストや利益の話も出てきます。

いわば「プロジェクトX」のヤマチ版みたいな話がとても面白いので、私もよく聞きに行っています。

モチベーションを高める「ありがとう」の瞬間

「お客様に初めていただいた『ありがとう』」というテーマも良かったですね。

営業スタッフが、お客様から「あなただから発注したんだよ」と言っていただけると、仕事に対するモチベーションがMAXまで高まります。

この瞬間こそ、会社で働く意味、意義が定着する瞬間だと思うのです。

新入社員はまだそのような経験をしていませんが、おそらく今後訪れる可能性があることを事前に伝えておくことで、仕事の取り組み方も変わってくるように思います。

社内講師の依頼と理解の得やすさ

社内講師を依頼する場合、「現場の理解を得るのが難しい」と嘆く会社も少なくないようです。

当社は代表の山地が研修を主催していること、「人材育成は会社の未来のために欠かせないものであり、とても大事にしている」ことを日頃から発信しているため、みんな快く引き受けてくれます。

このようなベースの環境づくりができるかどうかも、研修構築には非常に重要なポイントとなります。

【即興スピーチ】

新入社員自身にスピーチしてもらうプログラムです。

箱の中に入れたお題の紙を1枚引いてもらい、1分から2分程度のスピーチを行います。

考える時間は10秒程度と短く設定しています。

お題は「最近見た映画」や「今住んでいる地域の自慢」など、身近な内容で十分です。

回によっては、採用シーンのよくあるQ&Aを取り入れています。

ヤマチユナイテッドでは若手社員がリクルーターとして採用活動に関わるため、学生役、採用担当役に分かれて、学生役から質問する形で採用担当役に即興で答えてもらいます。

「なぜヤマチへ入社したんですか?」「勤務形態はどうなっていますか?」「待遇は?」など、実際に学生からよく聞かれることを織り込んで、ロールプレイングのような形でリクルーティングの疑似体験ができるのです。

【ディスカッションワーク(究極の2択)】

「味噌ラーメンか、醤油ラーメンか」のように、正解のない2つの選択肢を提示して、自分はどちらを選ぶか、それはなぜかを筋道立てて議論してもらいます。

プログラムの目的と背景

このプログラムは「新人や若手社員も会議で積極的に発言してほしい」という代表の山地のオーダーによって生まれました。

ヤマチユナイテッドの風土としては、会議の雰囲気が悪いわけでも、発言しにくい空気があるわけでもありません。

しかし、会議に入りたての新人には話の流れや要点がつかめず、いつどんなタイミングで質問や意見を発したら良いのかわからないのでしょう。

山地としては、新人もディスカッションの軸を意識し、話の内容を整理して理解できるようになってほしいという願いもあったそうです。

「究極の2択」は答えの出ないテーマなので、「落とし所はどこだろう」と考えながら議論を進めていくことも必要になります。

世間では、会議でなかなか結論が出ず、ただただ時間が過ぎていくという話をよく聞きます。

このディスカッションワークを通じて、限られた時間内に要点を掴み、着地点を意識して話を進める習慣が身につくので、会議を時間通りに終わらせることができるようになります。

【業績共有ワーク】

自分が所属する部署のビジネスモデルを説明し、毎月の業績とKPIを発表してもらいます。

ヤマチユナイテッドは多角化と同時に、グループとして全体の業績を上げていく「連邦経営」も推進しています。

「自分の事業部さえ良ければ良い」のではなく、他の事業部の業績が悪ければ「もう少し自分のところが頑張らないと」という、互いに補い合う関係性であらねばなりません。

そのためには、他の事業部がどんなビジネスモデル、戦略、戦術を用いているのか把握することが必要です。

また、10月頃には自分で数字を持つようになる新入社員も出てくるため、KPIを意識して自らの行動を考える必要もあります。

店舗に所属する新入社員の発表の特徴

特に店舗に所属している新入社員は、店舗の利益を日々意識して仕事に取り組んでいることが発表から見て取れます。

「今月はこんなことを頑張ったから、うちの店舗は達成できました」という話があると、他の社員にも良い刺激になります。

「フレッシャーズキャンプ」との関連性

「フレッシャーズキャンプ」では役職が付いてから役に立つことを教えていますが、この業績共有ワークを通じて、直近の業績対策としても効果が上がった事例は少なくありません。

【ビジネスモデルワーク】

ビジネスモデルキャンバスというフレームワークを使って、さまざまな業種業態の収益構造を学びます。

グループ内の他の事業部のビジネスモデルに目が向くようになるほか、新規事業を発想する際にも思考を整理するのに活用できます。

【具体・抽象ワーク】

例えば、「リンゴ」「バナナ」「ミカン」といった具体的な要素があったとして、抽象化して「果物」と捉えるように、視座の上げ下げを意識的に行うためのプログラムです。

具体例を用いたコミュニケーション力の向上

議論の場面では、相手によりわかりやすく伝えるために具体的な事例を挙げることが必要です。

しかし、具体例に引っ張られすぎると全体像が見えなくなり、話がくどくなる場合も。

そのため、いったん抽象に上げた視点で俯瞰することができると良いですよね。

新規事業開発への応用・問題解決力の強化

新規事業を開発する際には、元の発想から一つ下げて具体的に考える、または一つ上げて抽象的に考えることで両方向に思考を展開してみると、また違ったアイデアが生まれることもあります。

将来、事業責任者として運営上の課題を考える際も、視座の上げ下げによって問題点がはっきりすることも往々にしてあると思います。

2. 隔月、または1回限りのプログラム

決算書分析

- 内容:PL、BS、キャッシュフローに関する知識と読み方を学習

- 実施時期:5月〜8月/新規事業立案に着手する9月より前に実施

財務トップによる講義

2023年度までは事務局が講義を行っていましたが、2024年度はもう少し深い知識を身につけさせたいと、財務のトップである石崎(経営コラムの著者としても登場)が担当しました。

講義はとても面白い内容で、韓国のアイドルグループの事務所事情を例にしながら、利益の出し方やコスト削減の方法を解説。

また、ビジネスモデルの違いから生じる事務所同士の利益の違いといったことを説明していました。

クイズ形式で学ぶヤマチユナイテッドの事業分析

ヤマチユナイテッドの各事業部の名前は伏せて、原価、粗利益、経費などの比率をグラフ化して見せ、どの事業部かをクイズ形式で当ててもらう趣向も。

特徴的なポイントとして、以下の点に着目して答え合わせを行いました。

- 利益率が高い事業部

- 人件費が経費の大半を占めている事業部

- 広告販促費が非常に高い事業部

これらの特徴を見ながら、「利益を上げるにはどうするか」というテーマで話を進めていて、私が見てもとても興味を引かれる講義でした。

研修後の課題

研修後には、新入社員に対して「日経レポート」と「課題本レポート」を課題として出しています。

ビジネスパーソンとして日経新聞やビジネス書には習慣的に目を通してほしいので、読んだ内容をもとにレポートを書いてもらっています。

「フレッシャーズキャンプ」立ち上げ当初は毎月課題を取り入れていました。

しかし、働き方改革によって、「課題のために残業時間が増えてはいけない」と見直しを行い、現在は研修内で必要スキルを取得しきれるようなプログラム設計にするなど工夫を凝らし、宿題として持ち帰る課題の量を減らしています。

また、当社ではレポート作成に集中できるよう、現場の協力を呼びかけて「課題日」を設け、課題の頻度や量を調整しています。

取り組みやすい課題の工夫

もしみなさんの会社において、宿題形式の課題に取り組んでもらうのが難しい場合は、研修の時間内で完結できるような課題にしても良いと思います。

フィードバック方法

当社では現在、隔月で課題を出し、翌月にレポートを回収。

その次の研修日までに事務局が赤入れを行い、研修当日にフィードバックする流れになっています。

フィードバックの場では、以下の点を共有し、良い点と改善点を話し合います。

- 事務局側からは「なぜこういう講評をしたのか」を説明

- レポート作成者からは「どんな意図で書いたのか」を共有

最終イベント:TEDトーク(YAMACHI UNITED トーク)

各研修プログラムを11月まで進めていき、12月の最終回は「TEDトーク」という一大イベント(プレゼントーク)で締めくくります。

TEDトークの由来

アメリカのプレゼンイベント「TEDカンファレンス」にちなみ、さらにヤマチユナイテッドの「テッド」にもかけてこの名が付きました。

プレゼンテーションの内容と進行

受講生全員が、それぞれ好きなテーマについて10分間の持ち時間でプレゼンテーションを行います。

イベント事業部が舞台演出を手がけており、直属の先輩社員や所属先の事業本部長を招いて発表するので、とても盛り上がります。

また、オンライン配信も行っており、多くの社員が視聴しています。

表彰式と研修の締めくくり

最後には、年間のMVF(Most Valuable Fresher)、準MVF、社長賞、事務局長賞、チーム賞という5つの賞の受賞者発表と表彰式があり、これをもって全ての研修プログラムが終了します。

「フレッシャーズキャンプ」立ち上げの流れと進め方のポイント

「フレッシャーズキャンプ」を自社でも導入してみたいと思われた方のために、立ち上げの流れと進め方のポイントをご紹介します。

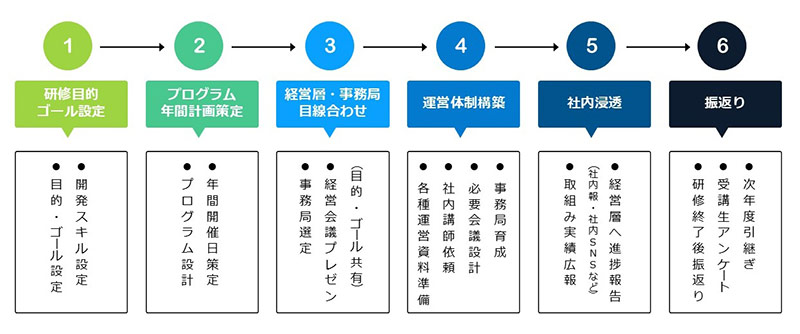

「フレッシャーズキャンプ」立ち上げの流れは以下の図にまとめてみました。

①研修目的・ゴール設定

研修プログラムを設計する前に「なぜ研修を実施するのか」「研修終了後の受講生がどうなることが望ましいか」を整理しましょう。

研修で解決したい課題と、身につけさせたいスキルは何かを明確にしてください。

②プログラム年間計画策定

「研修で身につけさせたいスキル」と「幹部社員に必要な能力」に一貫性があるかチェックしましょう。

そのうえで、研修プログラムの内容、研修実施期間、時間配分を決定し、年間のプログラムを策定します。

③経営層・事務局目線合わせ

事務局に向いているのは、俯瞰して物事を見ること、褒めることが得意な人。

私たちの場合、実は受講生のうちから次年度の事務局候補になりそうな社員に目星をつけています。

制度立ち上げの初年度は、経営層と事務局をつなぐ橋渡し役を担ってもらうべく、幹部社員にオブザーバーとして参加してもらうと良いでしょう。

研修スタート前には、必ず経営会議などの場で研修の目的・内容を共有してください。

④運営体制構築

年間計画、タイムスケジュール、開催議事録、採点表、講義資料などの運営資料を準備しましょう。

また、社内講師の依頼や運営に必要な会議の設置を行います。

あわせて、受講生フィードバックの観点や、事務局が身につけたいスキルも整理しておくと良いですね。

⑤社内浸透

研修を事務局や経営幹部だけで実施するのではなく、可能な限り多くの社員を巻き込むことが重要です。

社内報や社内SNSを使って、取り組み実績の報告やプログラム内容、研修の目的、受講生の様子といったことを社内に発信しましょう。

⑥振り返り

研修を形骸化させないために、振り返りは非常に重要なプロセスです。

研修終了後に受講生からアンケートを取り、事務局と社長あるいは経営幹部陣で振り返りを行ってください。

良かった点、改善点、受講生の負担などを加味して、次年度のプログラムの参考にします。

また、研修で使った資料はまとめて、引き継ぎ資料を作成しましょう。

「フレッシャーズキャンプ」の進め方のポイント

「フレッシャーズキャンプ」の進め方のポイントを4つご紹介します。

①ゴール設計・身につけたい力とプログラムが紐づいているか確認

立ち上げの最初の段階で重要なことですが、実はこの「紐づけ」ができていない会社がすごく多いです。

「これもやりたい」「あれもやりたい」となる気持ちはわかりますが、例えば「絶対に身につけてほしい力を3つ」と決めて、その力を身につけるためのプログラムとして何をすべきかを考えましょう。

②事務局のみで運営するのはNG!必ず全社巻き込みを意識する

当社のお客様で「フレッシャーズキャンプ」を導入いただいている企業様は、もう一定数いらっしゃいますが、中には社長が「もう任せたよ」と言って、事務局だけで運営を任せてしまうケースもあるようです。

これでは全社巻き込みの度合いも薄くなってしまいます。

この状態が悪化すると、事務局だけが運営のために奔走して、他の社員は「研修をやってるらしいね」とほぼ関心を持たず、現場も非協力的な雰囲気に陥ります。

「フレッシャーズキャンプ」は会社にとって非常に大事な研修であるため、トップの口から常に「みんなで協力して新入社員を育てよう」というメッセージを伝えてもらうことが大事です。

社内報やSNSで、研修の情報を随時発信することも意識的に行いましょう。

③現場で必要なスキルと将来的に必要なスキルは分けて考える

「フレッシャーズキャンプ」は幹部候補生を育てるための研修ですから、OJTは行いません。

新人研修を行う際に、「エクセルの技術を上げてほしい」「営業トークのスキルアップを取り入れて」などの要望が出てきますが、研修の目的と異なる内容に関しては分けて考えましょう。

④研修終了後の振り返りと次年度への引き継ぎ(資料作成)は必ず実施し、内容のブラッシュアップをする

研修終了後に適切な振り返りを行い、次年度への引き継ぎ(資料作成)は必ず実施しましょう。

研修内容を見直し、年々ブラッシュアップしていかないと、研修の本来の目的を見失い、何となく実施するだけの効果の上がらない研修になってしまいます。

振り返りの重要性についてはこちらのコラムで解説しています。

社員向け研修内製化のポイントは?研修終了後の振り返り方法を解説

すでに自社の研修制度をお持ちの方にも、これから研修制度を構築したいと考えている方にも、ぜひご一読をおすすめします。

ヤマチユナイテッドの新入社員研修制度「フレッシャーズキャンプ」は幹部育成を見据えて設計されたプログラム!

ヤマチユナイテッドの新入社員研修制度「フレッシャーズキャンプ」は、入社1年目から将来の事業責任者、幹部候補となることを見据えてプログラムが設計されています。

この研修では、財務諸表の読み方やビジネスモデル分析といった実践的な知識を学びながら、チーム制のワークを通じてトップマネジメント層に必要なスキルを身につけ、最終的には新規事業立案まで自分たちでできるようになるのです。

「入社1年目の社員には時期尚早である」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は入社したてでモチベーションが高く、頭も柔らかくて、比較的時間に余裕があるこの時期は、幹部教育に最適なタイミング。

私たちは、その後の成長スピードがまったく違ったものになることを実感しています。

プログラムは、自社が求める幹部像というゴールに向け、その幹部像により近い人材になるために身につけさせたい能力と紐づけて設計されています。

毎年振り返りを行うことで、研修の内容をブラッシュアップしていくことが、継続的に「フレッシャーズキャンプ」の効果を上げていくコツです。

また、研修の運営を2年目、3年目の若手社員を中心とした事務局に担わせることで、受講生と一緒に若手社員も育っていくメリットにもご注目ください。

「フレッシャーズキャンプ」に関しては、実際の研修の様子をご覧いただける視察会を予定しています。

この研修制度を自社でも導入したい方、どんな研修かちょっと見てみたいという方はぜひ参加をご検討ください。

視察ツアーのスケジュールは随時ご案内しています。

SHARE! この記事を共有する

Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|経営支援事業部|カンパニー長

山﨑 舞

人材総合サービス会社の営業部勤務を経て2018年(株)ヤマチマネジメントへ入社。前職では採用広告サービスの販売営業部で戦略スタッフとして企画・販促・アシスタント業務を担当。その際、元々取引先だったヤマチユナイテッドの社風やミッションに惚れ込み、転職を決意。現在は経営支援事業部で企画・運営を担当しつつ、営業推進チームリーダー兼人財開発コンサルタントとして活動。企業の新卒採用・育成を支援している。