新規事業の立ち上げを成功に導く4つのフレームワークとは?発想~実行までの型を作る方法

多角化・新規事業

こんにちは。ヤマチユナイテッドの石崎です。

中小・中堅企業のさらなる成長のために、経営戦略として加えたいのが新規事業開発による事業の多角化。

しかしながら、新規事業の立ち上げはともすれば困難の連続で、「なかなかうまくいかない」と嘆く経営者の方々も多く見受けられます。

新規事業に百発百中はありませんが、それならばトライ&エラーを繰り返しながらも成功率を上げていく工夫が必要です。

もしくは取り掛かる前の段階で、しっかり準備や計画を練りこんで成功確率をできる限り上げていく必要があります。

今回は、多角化によって事業規模を拡大してきた私たちヤマチユナイテッドの4つのフレームワークをご紹介します。

発想から実行まで、再現性あるプロセスを構築したい方は、ぜひご活用ください。

目次

- なぜ新規事業は失敗するのか?軌道に乗らずに終わってしまう理由は?

- 新規事業の立ち上げを成功に導く!ヤマチ流4つのフレームワークをご紹介

- 4つのフレームワークで新規事業を加速させるには?成功率を高める方法

- 【資料プレゼント】新規事業を立ち上げる際に役立つ「ヤマチ流4つのフレームワーク」をぜひご活用ください!

なぜ新規事業は失敗するのか?軌道に乗らずに終わってしまう理由は?

多くの新規事業が軌道に乗らずに終わってしまう理由としては、以下の3つが挙げられます。

①アイデアだけで終わり、事業化できない

新規事業の発想はあっても、実際に市場で求められているかが不明確な場合、成功率は大きく下がります。

顧客ニーズをしっかり把握せずに「これは面白い事業になるぞ」といくら期待したところで、実際にその商品・サービスが売れなければ意味がありません。

「良いアイデア」と「成功するビジネスモデル」の違いを理解しないことには、利益の出ない事業にただただリソースを消費するだけになってしまいます。

また、よほど独創的なアイデアでない限り、必ず競合が存在します。

差別化できない事業や、優位性を確保できない事業は市場の中に埋もれてしまうでしょう。

事前マーケティングや市場調査の詰めが甘いと、このパターンに陥ります。

②展開手法が曖昧で、スケールできない

展開手法が曖昧で、スケール(事業の規模の拡大)できない状況は、事業立ち上げの選択肢が狭く、最適なビジネスモデルを選べていないこと。

市場規模がニッチすぎる、あるいは小さすぎて小規模な展開にとどまると、利益幅も狭く、「果たしてやる意味があるのか」という議論にもなるでしょう。

アイデアを最大限に生かすためには「自社開発すべきか?フランチャイズを活用すべきか?」などと展開手法を検討することも必要になると思います。

③事前のチェックが甘く、実行計画がない

「とりあえずやってみよう」で新規事業をスタートすると、次々と課題が噴出します。

事業の成功条件が不明確で、Go/No Goの判断基準もない状態では、目指すべき方向を見失いやすく、行き当たりばったりで事に当たるうちに手詰まりに陥ってしまいます。

さらに、撤退基準もないので、赤字事業をズルズルと継続してしまうことになるでしょう。

新規事業はいわばチャレンジですから、リスクはつきもの。

しかし、きちんと準備を整えて臨むのであれば、そのリスクを最小限に抑えることも可能です。

新規事業の立ち上げプロセスについては、こちらのコラムで詳しくご紹介しています。

新規事業立ち上げのプロセスとは?多角化を成功へ導くステップを解説

そこで、皆さんには次にご紹介する「4つのフレームワーク」をご活用いただきたいと思うのです。

新規事業の立ち上げを成功に導く!ヤマチ流4つのフレームワークをご紹介

新規事業のリスクを最低限に抑え、成功率を上げていくためには、段階的なアプローチが重要です。

事業内容のアイデアの発想から始まり、展開手法の選択、成功可能性を見極めるチェックを行います。

そして最後に、より確実に事業を進めていくための具体的な計画立案と、順序立てて進めていくのがポイントです。

ヤマチユナイテッドの4つのフレームワークは、以下の通りです。

①【SPADE+U】ヤマチ流6大アイデア発想視点

②【FORM】展開手法の選択

③【ヤマチ流成功可能性チェックリスト6(シックス)】Go/No Go判断

④【ヤマチ流7W2H】必勝の具体化フレーム

それぞれご紹介していきます。

①【SPADE+U】ヤマチ流6大アイデア発想視点

新規事業のアイデアを発想する際に、「何ができるか?」をより広い視点から考えられるようにするための6つの要素を「SPADE+U(スペードプラスユー)」と表現しています。

S=Shift(転用)

他の業界の成功事例、ビジネスモデルを自社の業界に転用できないか?

加えて、これとは逆の発想で、自社の既存の商品やサービスを全く異なるターゲットに展開できないかと考えることも含まれます。

【例】

- 住宅 × サブスク→定額で住める家、短期貸し住宅

- カフェ × EC→カフェメニューのオンライン販売やライブコマース

P=Pain(課題解決)

顧客の不満・不安・不便を解決できないか?

世の中の困りごとを解決するという視点から、新しいビジネスを生み出すことができないかと考えてみましょう。

【例】

- 家を買うのは不安→シェア型住宅、試し住み住宅

- 高齢者の孤独→地域コミュニティカフェの展開

A=Advance(進化)

既存のビジネスを、より便利・安価・高品質にできないか?

これからの時代、AIやデジタルを活用することで、もっと楽にやれる効率的な方法が見つかるかもしれません。

【例】

- 住宅展示場 × AI→VRを活用した内覧、データ解析による最適なプラン提案

- ラジオ放送 × DX→メタバースを利用したリスナー参加型のデジタル放送モデル

D=Disrupt(破壊)

業界の常識を覆すようなビジネスモデルを作れないか?

世間の共通認識として「当然こうである」というものに疑問を投げかけるところから、発想を膨らませます。

【例】

- 住宅購入には多額の資金が必要→土地不要の移動型モジュール住宅

- 飲食業界は空前の人手不足→完全無人レストラン開発

E=Enjoy(ワクワク)

楽しさ・感動・体験価値を提供できないか?

顧客がワクワクするような体験とビジネスとを結びつけることも、新規事業につながります。

【例】

- 住宅 × エンタメ→ホームシアター標準装備の家

- カフェ × インテリア✕アート→アート作品を購入できるギャラリー併設カフェ

+U=Utilization(資源活用)

使い切れていない経営資源を活かせないか?

土地・建物といった不動産、人材、既存事業など、皆さんの会社にも可能性を秘めた経営資源がまだあるはずです。

【例】

- 遊休地の活用→サウナ施設の新設

- 住宅営業のノウハウ→他社向けの営業研修サービス

- 建物活用→空きテナントを利用した地域交流カフェ

- FMラジオ局の企画力→音楽イベント企画力を生かしたフェス開催

こうして発想を膨らませていくと、「うちならこんなことができるんじゃないか」と、新規事業の種がいくつか手元に集まってきたはずです。

発想法については、こちらのコラムでもご説明しています。あわせてご覧ください!

新規事業が思いつかない時の発想法。人脈を広げてアイデアに繋げる

それでは次に、どのような形で事業を実現していくか、展開手法について考えてみましょう。

②【FORM】展開手法の選択

新規事業の立ち上げとスケール方法を決定するための4つの選択肢が「FORM(フォーム)」です。

F=Franchise(フランチャイズ・代理店活用)

他社の成功ノウハウやブランドを使って展開できないか?

すでにあるビジネスモデルを自社に取り入れて、多角化の柱の一つとするやり方です。

当グループでは以下のような事例があります。

【例】

- inZONE with ACTUS→インテリアショップ「ACTUS」の代理店

- ACCEA(アクセア)→オンデマンド印刷「アクセア」へのFC加盟

inZONE事業の事例について詳しくは「新規事業の成功例をご紹介!偶然の出会いから生まれたinZONE事業」をご確認ください。

O=Original(自社開発)

ゼロから自社独自の商品・ビジネスモデルを作れるか?

当グループでイベント関連事業を展開する「アンカー」の前身は、ビデオカメラやスーツケースといった家庭用品レンタルのFC加盟によって立ち上がった事業部でした。

時代の変化とともに家庭用品が普及し、家庭用品レンタルの需要が縮小したことでFCを脱退。

お祭りの綿あめ機や運動会の仮設テントなど、イベント機材に特化したレンタル事業にシフトしました。

そこから独自の事業開発を繰り返し、現在は企画立案から催行までをワンストップで手がけるイベントトータルプロデュース事業を展開しています。

当グループでは、他にも以下のような事例があります。

【例】

- きたえるーむ→機能訓練専門のデイサービス施設

- 新築住宅のマルチブランド化→多彩な顧客ニーズにマッチする多ブランド展開

「きたえるーむ」の成功事例につきましては、こちらのコラムで詳しくご説明しています。

デイサービス経営を成功させるコツとは?「きたえるーむ」の成功事例も

R=Resemble(成功事例の応用)

他社や他地域の成功事例を参考にし、少しアレンジできないか?

単に真似るだけでなく、自社のエッセンスを加えてひねるところがポイントです。

うちでは、本州の企業の成功事例をもとにマンションリノベーション事業「M+(エムプラス)」を開発したり、建売分譲住宅の分野に参入するのに、自社で蓄積したノウハウを盛り込んで差別化できたといった事例があります。

【例】

- M+(エムプラス)→自社が運営するインテリアショップのエッセンスを加えたマンションリノベーション

- SOU HOUSE(ソウハウス)→自社の新築住宅建設で蓄積された「暮らしやすさ」を取り入れた建売分譲住宅販売

M=M&A(買収・事業再生)

既存の事業を買収・再生し、成長加速できないか?

売却理由は事情によって、さまざまです。

事業を再生させたいとか、後継者がいないとか、もっと成長させたいとか目的はいろいろありますが、M&Aも新規事業展開の手法の一つです。

【例】

- FM NORTH WAVE→北海道のFMラジオ局を2024年に買収

- TERRAX(テラックス)→札幌の木造家屋解体専門店を2024年に買収

以上4つの展開手法から最適なものを選びだしたら、今度はGo/No Goのチェックです。

③【ヤマチ流成功可能性チェックリスト6(シックス)】Go/No Go判断

事業の成功可否を事前に判断するための6つの基準を設定しました。

【1】顧客ニーズが本当にあるか?

6つのチェック項目の中でも最重要と位置付けられます。

この段階でニーズが明確でなければ、次には進めません。

ここを起点に、実行可能性や収益性を考慮しながら、Go/No Goを決めていくのです。

顧客ニーズに関しては、主に5つのポイントから判断します。

- ペルソナ設定:ターゲット顧客は誰か

- 課題・不満:ペルソナがどんな課題や不満を抱えているか

- 競争優位性:自社が提案する解決策は既存の解決策と比べてどこが優れているか

- 支払い意欲:お金を払ってでも本当にほしいと思ってもらえるか

- 市場規模:一時的な流行にとどまらず、今後の成長が見込めるか

【2】競争環境と差別化ができるか?

顧客が自社の商品・サービスを選ぶ理由があるかどうか?

以下の4つの視点から見極めましょう。

- 市場調査:競合は誰か、どんなプレイヤーがいるか

- 競争優位性:既存の競合と比べて価格、利便性、デザイン、体験価値など、優位な点はどこか

- ポジション取り:価格競争に巻き込まれないポジションを取れるか

- ナンバーワン獲得の可能性:ニッチな市場で、あるいはエリア内でナンバーワンになれるか

【3】収益性が確保できるか?

収益が思うように上がらない事業を始めてしまうと、既存の事業の足を引っ張ることにもなりかねません。

「儲かるかどうか」を6つのポイントから判断します。

- 利益がしっかり出る収益構造になっているか

- 対象顧客:BtoC(消費者向け)、BtoB(企業向け)、BtoG(自治体向け)のどれなのか

- ビジネスモデル:売り切り型か、サブスクリプションやFC(フランチャイズ)のように収益を継続的に受け取れる継続収益型か

- 初期投資と回収期間:どの程度の期間で投資を回収できるか

- ROI(投資対効果):費用に対して十分なリターンが期待できるか

- LTV(Life Time Value)は見込めるか、十分か

【4】スケール可能性はあるか?

せっかく新規事業を始めても、スケールしていかないと成長は頭打ちになってしまいます。

事業拡大の可能性を探るための視点として、4つを挙げておきましょう。

- 全国展開、FC展開、海外進出、多店舗展開など、スケールできる事業であるか

- スモールスタートが可能か、小さく始めて大きく育てることができるか

- 既存事業とのシナジー効果があるか、クロスセル、アップセル、顧客共有の可能性はあるか

- 同業種のM&Aを活用して事業成長を加速できるか

- 採用しやすいか

【5】グループ戦略と適合するか?

グループ戦略に合うかどうか、つまり自社の強みを活かせるかという視点でも考えてみましょう。

グループの強みを活かせれば、事業の成功率も上がります。

ヤマチユナイテッドの場合はまず、自社の既存事業と連携できるかを重視します。

住宅、インテリア、飲食、リハビリ、メディアなど、多彩な事業があるので裾野は広いですが、ライフスタイル系のビジネスとシナジーがあるかを意識して新規事業開発に臨んでいます。

また、当グループは「北海道から色んな世界を変えていく」というパーパスのもと、「THE 100VISION」と銘打って「100の事業」を担う「100人の事業責任者」を育て、「100年続く会社」にするというミッションを掲げています。

ですから、北海道発の価値を生み出せるかという視点、「THE 100VISION」に貢献しうる事業かどうかという視点が新規事業発想の基礎であり、事業開発に継続的に注力できることにもなります。

こちらのコラムでも詳しくご紹介しています。

ヤマチの連邦多角化経営と自主自律型の経営はいつから始まった?

【6】リスクと撤退戦略は明確か?

新規事業という新たな挑戦にはリスクもつきまといます。

事前に予測できるリスクを知り、深手を負わないうちに撤退するための基準を明確にしておきましょう。

そのためのポイントは3つです。

- 最小の投資で事業の可能性を検証できるか

- 撤退基準と成功条件は明確か

- 法改正の影響を受けやすいビジネスモデルではないか

この6つの観点をチェックすると、Go/No Goの判断もしやすいのではないでしょうか。

まとめると、顧客ニーズを徹底的に調査し、競争環境を分析して、勝てるポジションを作って差別化を明確にします。

次に、ビジネスモデルを検証して収益性を確保したら、スモールスタートからスケールできるかをテストマーケティングで試しましょう。

さらに、既存事業とのシナジー効果を最大限に活用しながら、撤退基準を明確にして、ムダな投資を防ぐリスク管理も徹底することが重要です。

ご紹介した6つのチェックリストのうち、新規事業においては特に【1】~【4】が揃っていれば、新規事業の成功率がぐんと上がるでしょう。

最後に、4つ目のフレームワークとして、具体的な計画の立て方をご紹介します。

④【ヤマチ流7W2H】必勝の具体化フレーム

事業アイデアを具体化し、実行可能な計画に落とし込むためのフレームワークが「ヤマチ流7W2H」です。

7W2Hの各項目をご紹介します。

Why(なぜやるのか?)

事業の目的や背景、解決したい社会問題や顧客の悩み、課題は何か

What(何をやるのか?)

どのような商品・サービスを提供するか、どのような価値を届けるか

Who(誰がやるのか?)

事業の責任者や推進チームのメンバーは誰にするか、必要なスキルや資格は何か

Whom(誰に提供するのか?)

ターゲット顧客となる人のペルソナ設定をどのようにするか

Where(どこでやるのか?)

地元、県内、国内、海外などどこの地域で展開するか、オンラインかオフラインか

When(いつやるのか?)

市場投入のタイミングをいつにするか

Which(どの手法で展開するのか?)

BtoC、BtoB、BtoGのどのビジネスモデルで展開するのか、単発型・サブスクリプション型・FC型など、提供形式はどうするか

How(どうやって実行するのか?)

具体的な事業戦略、マーケティング戦略、販売チャネル、集客方法をどのようにするか

How much(いくらかかるのか?)

初期投資の規模、収益モデル、収益構造の設計はどのようになっているか、投資回収までの期間はどのくらいか

4つのフレームワークで新規事業を加速させるには?成功率を高める方法

先ほどご紹介した4つのフレームワークを連結させ、それぞれに沿って新規事業の内容を煮詰めていけば、きっと成功率は上がります。

まずは「SPADE+U」でアイデアを発想し、「FORM」で展開手法を決定。

次に、「ヤマチ流成功可能性チェックリスト6」でGo/No Goの判断を行いましょう。

ここまでクリアできたら、「ヤマチ流7W2H」で具体的な実行計画を立てるのです。

新規事業開発の際は、このサイクルを繰り返すことによって、アイデア倒れせずにしっかり事業化して成功に結びつけるという流れを確立することができ、多角化も加速します。

もし事業を始めてみて「うまくいかないな」と感じた場合には、またこのサイクルに立ち返って整理・見直しを行なって、新しいアクションに切り替えるというPDCAを回してみると良いですよ。

この4つのフレームワークを使い、皆さんも新規事業の成功率を高めていきましょう!

PDCAサイクルを回す方法について、詳しくは「PDCAサイクルを効果的に回す、中小企業のためのKPI管理法とは?」をご確認ください。

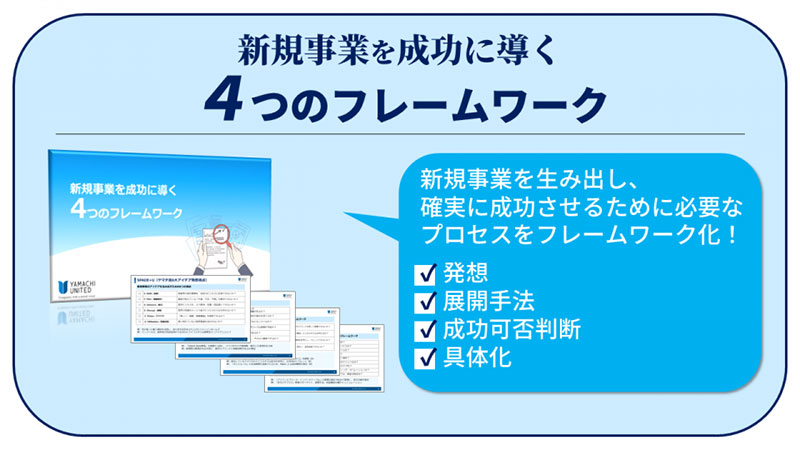

【資料プレゼント】新規事業を立ち上げる際に役立つ「ヤマチ流4つのフレームワーク」をぜひご活用ください!

会社の成長の鍵を握る多角化を進めていくにあたって、失敗を恐れずに新規事業開発に臨む勇気が必要です。

しかし、何の準備もなく新規事業を始めて「ダメならやめる」という姿勢では、なかなか成功率は上がりません。

遠い目的地へ向かうのに、地図も持たず、航路も決めずに出港する船などないのです。

新規事業も同じことが言えます。

明確な指針とツールがあってこそ、目的地にたどり着くことができます。

そんな羅針盤となるのが、ヤマチユナイテッド独自の4つのフレームワークです。

- 事業発想のヒントを見つける「SPADE+U」

- 展開手法を決定する「FORM」

- Go/No Goの判断を助ける「ヤマチ流成功可能性チェックリスト6」

- 実行計画に具体性をもたせる「ヤマチ流7W2H」

今回ご紹介した4つのフレームワークについては、新規事業開発の際の一連のサイクルとして、広く皆さんに活用していただきたいと思っています。

そこで、コラムを読んでくださった方々に4つのフレームワークのチェックリストと解説資料をプレゼントいたします。

こちらのページからダウンロードしていただき、新規事業開発のお役に立てていただければ幸いです。

SHARE! この記事を共有する

Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|取締役 |グループ執行役員

石崎 貴秀

1996年入社。営業課から国際課を経て、総務部チームリーダーへ。その後グループ経営推進会議事務局にて経験を積み、2009年(株)ヤマチマネジメントを設立、移籍。グループ管理本部の統括マネージャーとして采配を振るう。2017年(株)ヤマチマネジメント取締役就任。

連邦・多角化経営実践塾」の開塾にも携わり、2014年以降、第1期~現在までシステム経営のメイン講師として活躍。

入塾した企業約70社にシステム経営を指導してきた。現在はシステム経営のコンサルティングも担当。