なぜビジョンが浸透しない?企業ビジョンの重要性とヤマチの成功事例

採用・育成

こんにちは、ヤマチユナイテッドの石崎です。

「自分は何のために働いているか」「自分は組織の中でどのような人間になりたいか」

あなたの会社には、このようなことを考えながら目的意識を持って働いてくれている従業員がどれくらいいるでしょうか。

与えられた業務をただこなすだけの集団では、組織としての成長は見込めません。

幹部は、社員一人ひとりが自分の仕事の意義を理解できるよう、企業としての方向性や目的を明確に示す必要があります。

これが、「企業ビジョンを浸透させる」ということ。

今回は、企業ビジョンの重要性やメリット、ビジョンが社内に浸透しない原因についてご紹介。

ヤマチユナイテッドの事例、企業ビジョンを浸透させるポイントについてもご説明します。

社員のモチベーションアップやエンゲージメントの向上にもつながる話ですので、ぜひご一読ください。

目次

- ビジョンとは?企業ビジョンが重要な理由と浸透させるメリット

- 企業ビジョンが社内に浸透しない原因を知ろう

- 企業ビジョンは視点が重要!ヤマチの事例も紹介

- 企業ビジョンを浸透させるポイント

- 企業ビジョンを浸透させるには、社員に継続的に伝え続けることが大切!

ビジョンとは?企業ビジョンが重要な理由と浸透させるメリット

「ビジョン」とは、単なる夢や目標ではなく、将来ありたい姿や目指す理想像(未来像)のことです。

「どこへ向かうのか」という方向性を明確に示すものであり、特に企業や組織において重要な役割を果たします。

ここで、「企業理念」「ミッション」「企業ビジョン」の違いについても触れておきます。

- 企業理念:その企業の「基本的な考え」のことであり、その企業なりの"哲学"ともいえるもの

- ミッション:企業が事業を通じて果たす「使命」。社会貢献や課題解決など、事業を通じて何を成し遂げるのかという意志を示すもの

- 企業ビジョン:「いずれこうなりたい」という、将来に向けた「理想像」を表現するもの

このように位置づけると、「企業理念」と「ミッション」は年月を経ても大きく変わることはありませんが「企業ビジョン」は組織の成長に応じて変化しても問題ありません。

自分たちの成長や環境の変化に応じて、「次はこうなりたい」という理想像も進化していくものだからです。

実際の経営において、企業ビジョンは会社の方向性を示す重要な指針となります。

企業におけるビジョンやミッションについて詳しく知りたい方は、下記コラムもあわせてご覧ください。

ビジョンとは?会社も社員も前向きになれるビジョンの作成方法と事例を紹介

会社におけるミッションの意味とは?ミッションは浸透させることが重要

企業ビジョンの浸透が重要な理由

現代の企業を取り巻く環境は、技術革新や市場の変化、働き方の多様化などにより、日々大きく揺れ動いています。

こうした不確実な状況下でも、柔軟かつ迅速に対応するためには、組織の全員が共通の方向性を理解し、自律的に行動できる状態をつくる必要があります。

そこで鍵となるのが、企業ビジョンの浸透です。

企業ビジョンは、「社員みんなでここへ向かっていくよ」というゴールを明確に示し、そこに会社の理念や価値観をのせて進んでいくための、いわば道しるべ。

この道しるべがないと、地図も持たず、ゴールもわからず、個人個人で好き勝手に歩き始めるようなもの。

組織を一つにまとめるという意味でも、企業ビジョンはとても重要なのです。

また、企業ビジョンが社内にしっかりと根づいていれば、社員一人ひとりがその意味を理解し、自身の役割や日々の仕事を企業の大きな目的と結びつけて捉えられるようになります。

その結果、指示を待つのではなく、自ら判断・行動できる主体的な組織へと変化していきます。

つまり、明確なビジョンがあるということは、社員のモチベーションを高め、日々の業務に対する意義ややりがいを感じさせる要素となるのです。

さらに、リモートワークなどで物理的な距離があっても、共通のビジョンがあれば意思疎通のズレが起きにくく、組織内の連携もスムーズになります。

企業ビジョンを浸透させるメリットも確認

企業ビジョンが社内にしっかりと行き渡ることで、ポジティブな変化が生まれます。

- 社員が自分の仕事に意味を感じるようになり、主体性と能動性が育まれる

- 組織としての方向性が明確になることで、迷いが減り、判断のスピードや精度が上がる

- ビジョンに共感する人材が集まりやすくなり、採用ミスマッチの減少や定着率の向上につながる

- 既存社員も、会社の未来に自分の価値が結びついていると感じ、エンゲージメントが高まる

- 社外に対して企業ビジョンを発信することで、企業の方向性や価値観が伝わり、ブランド力や信頼性が向上する

一方で、ビジョンを掲げるだけで実践が伴わない場合、社内外との間にギャップが生じ、信頼を損なう可能性もあります。

だからこそ、ビジョンに基づいた行動を日々積み重ねていくことが何よりも大切です。

企業ビジョンが社内に浸透しない原因を知ろう

企業ビジョンを掲げていても、「社員がその内容を知っているか・理解しているか」と問われると、自信がないという経営者は意外と多いかもしれません。

また、「社員みんながその企業ビジョンを念頭に置いて、日々の業務に励んでいるか」と考えるとどうでしょう。

「企業ビジョンが社内に浸透していない」、あるいは「社員の士気向上やモチベーションアップにつながっていない」と感じるのであれば、以下のような原因が考えられます。

原因①表現が具体的でなく漠然としているから伝わらない

将来の理想像として、例えば「大きな会社になろう」というビジョンでは、何だかふわっとした感じで、何を目指しているのか、具体的に何をしたら良いかがまったく伝わらない。

社員にとっても、自分ごととして捉えにくいものになってしまいます。

企業ビジョンを定める際には、漠然とした表現を避け、社員が目指す姿を具体的に思い描けるように、しっかりイメージが伝わるようにすることが大切です。

原因②作っただけで満足し、社員に伝えていない

ビジョンをポスターにして社内に貼ったことで満足し、社員に周知したと考えてしまうのはよくあるケース。

しかし、社員の目には入るかもしれませんが、その企業ビジョンに込められた思いや目的を理解することは別問題です。

社員にしっかりと伝えるには、ビジョンの背景や意味を丁寧に説明する機会を設けましょう。

だからといって、長い文章で、回りくどい書き方をすると覚えにくい。

ヤマチユナイテッドでは「100の事業を創出し、100の経営者を育成する」という、「THE 100 VISION」を掲げています。

企業ビジョンは、このような短文でキャッチーな言葉で表現することで、より印象に残りやすくなります。

なお、多くの会社では、企業ビジョンを社員に覚えてもらうため、朝礼などで暗唱したり、読み上げるという取り組みもありますよね(ヤマチユナイテッドでは行なっていませんが)。

そうすれば忘れないでしょうけれど、大事なのは「企業ビジョンを覚えさせる」ことではなく、「ビジョンの意図を伝えて、目的意識を育て、なりたい姿を叶えるための行動」を業務に落とし込むこと。

社員一人ひとりが、目的意識を持って行動できるようにすることです。

そこまで実践されて初めて「企業ビジョンが浸透した」といえるのです。

原因③実情にあっておらず、一貫性がない

もっとも注意すべきなのは、企業ビジョンと実際の行動にギャップがある場合です。

例えば、「社員を大切にする会社」なんて企業ビジョンで掲げながら「全然大切にしていない」のが実情であれば、一貫性がないため、社員の信頼を得ることは難しくなります。

ヤマチユナイテッドが「THE 100VISION」を掲げていながら、新規事業に挑戦していない状態であれば、「いや、多角化していないし、新規事業なんてやっていないじゃん!」となってしまい、企業ビジョンが浸透するどころか社員の士気も下がるでしょう。

ビジョンの浸透には、一貫性が不可欠。

「企業ビジョン(長期ビジョン)」→「中期ビジョン」→「中期戦略」→「中期計画」→「単年度計画」のように、業務に落とし込んでいくプロセスの上でも非常に重要です。

また、ずいぶん昔に作られた企業ビジョンだと、内容が古くて現在の時代背景に合わないケースもありますから、ある程度定期的に見直す機会があっても良いと思います。

原因④社員が「自分ごと」にできていない

企業ビジョンを知ってはいても、それを自分の役割や業務と結びつけられなければ、社員の主体的な行動にはつながりません。

社員一人ひとりが「このビジョンは自分の業務にどう関係するのか」「自分の仕事を通してどう貢献できるのか」を考え、言葉にできるようになるには、理念の背景や意味を丁寧に共有していく必要があります。

「企業ビジョンはあるのに、どうも社内に浸透していないんだよな...」と悩んでいるなら、もう一度企業ビジョンを見直してみてはいかがでしょうか。

また、社員教育について詳しく知りたい方は、こちらのコラムでご紹介していますので、あわせてご覧ください!

社内教育(社員教育)の方法をご紹介!社員が育つ環境づくりのポイントは?

企業ビジョンは視点が重要!ヤマチの事例も紹介

企業ビジョンを考える上で、まず「ビッグビジョン」と「何年後ビジョン」という2つの視点を持ってもらえると良いと思います。

「ビッグビジョン」は、いわゆる大きな「夢」としてのビジョンのこと。

「ドリームビジョン」とでも言いましょうか。

「いつまで」と期限を定めず大きな方向性として掲げるビジョンです。

「何年後ビジョン」というのは、経営計画を立てる時と同じように、3年後や5年後といった中期的な期間で区切って考える「リアル」なビジョンです。

企業ビジョンを超長期的に見ることは、理念経営の核ともいえますし、経営計画上で中期計画を立てるには中期ビジョンも欠かせません。

そういった意味でも、企業ビジョンはとても重要ですので、この機会に自社の企業ビジョンを見直してみるのはいかがでしょうか。

見直しのポイントとしては「具体性があるか」「自分たちらしさが表現されているか」そしてそれがちゃんと「行動につながっているか」というところが大事。

むしろこの中でクリアできていないポイントが、経営上うまくいっていない部分につながってくるのではないかと思います。

ヤマチユナイテッドの企業ビジョンの事例

ヤマチユナイテッドが2006年に「ビッグビジョン」として定めたのが「THE 100VISION」。

「100の事業を創出し、それを担う100人の事業責任者が必要になるから、人材も育てて、100年続く会社にする」という方向性を打ち出しました。

「何年後ビジョン」については、事業別に3年後ビジョンを作り、その全てが最終的に「THE 100 VISION」の夢を叶えるところへつながっていくという建て付けでした。

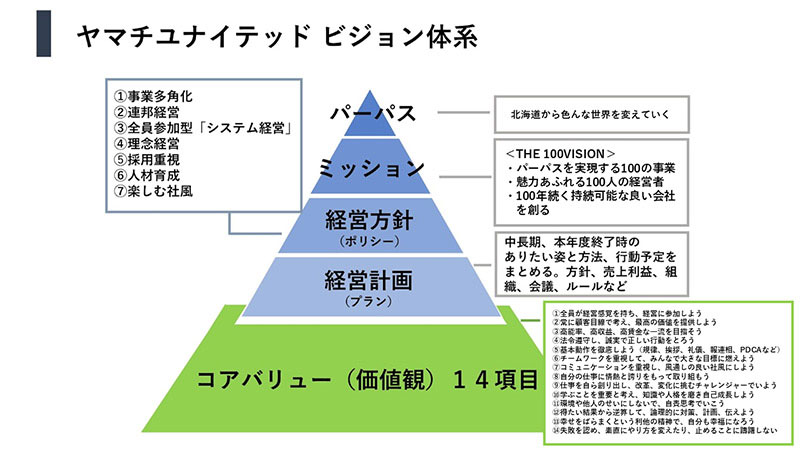

2025年時点のヤマチユナイテッドの理念(ビジョン)体系

ヤマチユナイテッドは、2023年秋に理念(ビジョン)体系を整備し、達成期限を設けていなかった「THE 100VISION」について、2030年達成を宣言しています。

また、2024年度からは「北海道から色んな世界を変えていく」というパーパスを掲げていました。

このパーパスを実現するために「THE 100VISION」をグループビジョンから、グループミッションに据え直しています。

コアバリューについてもブラッシュアップし、14項目のコアバリューを定めました。

パーパス、ミッション、コアバリューに経営方針、経営計画を加えたものが現在のヤマチユナイテッドのグループビジョンとなっています。※2025年5月時点

詳しくは、下記コラムでご紹介していますので、あわせてご覧ください。

理念経営とは?「楽しく儲かる社風」をつくるヤマチユナイテッドの事例

ヤマチの連邦多角化経営と自主自律型の経営はいつから始まった?

ビジョンを設定する際は「一貫性」と「巻き込み」がカギ

「企業ビジョン(長期ビジョン)」→「中期ビジョン」→「中期戦略」→「中期計画」→「単年度計画」と、ある程度見通しの効く未来への指針とするには、先の項目でも述べたように一貫性が重要です。

また、企業ビジョンを設定するにあたっては、トップダウンより経営幹部などの社員を巻き込んで作る方法がおすすめです。

ヤマチユナイテッド代表の山地 章夫は「経営者個人の夢ではなく、会社としてどう大きくなっていきたいかという観点で、私の思いのレベルの先を行ってほしい」ということをよく口にします。

経営者の思いを伝えながら幹部に感想を聞き「どんな会社にしていこうか」と会話のキャッチボールを繰り返していくと夢が広がり、ワクワクする企業ビジョンができ上がるのではないかと思います。

また、2006年に「THE 100VISION」をビジョンに定めてから、山地は「採用を意識するように」と、ロゴやマークの作成を指示しました。

企業ビジョンは通常社内向けに作成されますが、会社の価値観を表現するものであるだけに、社外向けのツールとしても使えるのです。

採用の場面では「私たちはこのような考えの会社だよ」「このビジョンに共感する方と一緒に働きたいです」といった形で、会社の方向性を端的に伝える機能を発揮します。

実際に「自分で事業を立ち上げるのは面白そう!」と思ってヤマチユナイテッドを選んだという社員もおり、ここは「THE 100VISION」が就職志望者に響くポイントの一つかなと思っています。

企業ビジョン浸透におけるプロセス

企業ビジョンを浸透させるには、段階的なプロセスを経て、社員に深く影響を与えることが必要です。

ビジョン浸透のプロセスを見ていきましょう。

①認知:ビジョンを知る

まずは、社員がビジョンを認知することが重要です。

企業理念やビジョンの意義を理解することから始めます。

②理解:ビジョンを業務に結びつける

ビジョンを業務や役割にどう関連させるかを理解させることが必要です。

これにより、社員がビジョンを自分の仕事に結びつけるようになります。

③共感:ビジョンに賛同する

共感の段階では、社員がビジョンに対して積極的に賛同し、実現したいと感じることが大切です。

ビジョンが社員一人ひとりの価値観と一致するよう意識する必要があります。

④実践:ビジョンを行動に移す

ビジョンを実際の行動に移す段階です。

社員が業務の中で、ビジョンを具体的に実践することが求められます。

⑤協働:全員でビジョンを実現する

ビジョンを実現するためには部門間で協力し、組織全体が一丸となって取り組む体制をつくることが必要です。

企業ビジョンを浸透させるポイント

しっかりと会社の方向性を示す企業ビジョンができ上がったら、次は社員一人ひとりに浸透させていかなくてはなりません。

ビジョンを浸透させる効果的なポイントを紹介します。

事業部ビジョンも設定する

ヤマチユナイテッドのように多角化し、複数事業を展開している企業であれば「事業部ビジョン」も併せて考えてみると良いでしょう。

うちは事業の数が多く、多岐にわたっているので「グループビジョン」「会社ごとのビジョン」「事業ごとのビジョン」と、階層ごとにビジョンを設定しています。

規模の大きな会社はこうして区切ることで、各事業・各部門においてより具体的な指針を示すことができるはず。

事業ごとにとるべき行動が違っても、最終的に目指す方向が同じであれば良いのです。

また、各事業部で事業部ビジョンを設定する際は、やはり社員の声を集めたほうがリアリティが増します。

社員が「ビジョン作成に参加した」という経験があれば、作成後も無関心でいられず「自分ごと」として、主体性を持ってビジョンを捉えるようになります。

社員一人ひとりにビジョンを浸透させるためにも有効であることはいうまでもありません。

そして、事業部単位で作ったビジョンのたたき台は、その上の会議で検証し、企業ビジョンとブレが生じないように点検することも必要です。

企業ビジョンを伝え続ける

経営者はキックオフミーティングや経営計画発表会など、ことあるごとに企業ビジョンを伝え続けることが大事です。

経営計画に「企業ビジョン」や「事業ビジョン」を入れ込んでも良いです。

各事業部においても、事業責任者が同じように伝え続けることを意識しましょう。

日々の業務で数字に追われると、ビジョンの存在を忘れがちになるのは仕方ありません。

企業ビジョンのことを忘れないためにも、毎月の会議のアジェンダに「ビジョンの実現に近づく行動ができたかどうかの振り返り」の機会を設けると効果的です。

そこで「できたね」という成功事例が出てくると、社員のモチベーションアップだけなく、やりがいにもつながっていくのではないでしょうか。

業務に圧迫されて苦しいときに「目指すところにこれがあるんだ」という明るい話題を提供できるのも、企業ビジョンを持つことのメリットです。

経営陣・管理職の率先して行動する

経営陣や管理職がビジョンを実践し、手本となる行動を示すことが大切です。

上層部がビジョンに基づいた行動を示すことは、社員に対して強いメッセージとなります。

経営陣が率先してビジョンを実践することで、社員は「自分たちもそのように行動すべきだ」と感じ、ビジョンを現実的かつ具体的な指針として受け入れるようになります。

明確で共感を得られるビジョンを作成する

ビジョンが抽象的すぎると、共感されにくくなってしまいます。

だからこそ、「誰にでも伝わる明確さ」と「感情を動かす共感性」の両方が必要です。

社員がそのビジョンを「自分の目標にもつながる」と感じられるような、具体性のあるビジョンを目指しましょう。

コミュニケーションを強化する

ビジョンの浸透は、一度伝えただけでは不十分です。

社員全員がビジョンをしっかりと理解し、自分の行動に反映させるためには、定期的なコミュニケーションが欠かせません。

ワークショップや1on1ミーティングなどを通じて、ビジョンの意義や具体的な行動指針を繰り返し共有し続けることが効果的です。

また、コミュニケーションを通じて、社員からの意見やフィードバックを受け取る仕組みを設けることで、ビジョンの理解度や浸透度を確認し、改善点を洗い出すことができます。

継続的なフォローアップと評価を行う

ビジョン浸透は、一度の施策で完了するものではなく、継続的な取り組みが必要です。

また、評価とともにフィードバックの機会を設けることで、社員一人ひとりの成長支援にもつながります。

企業ビジョンを浸透させるには、社員に継続的に伝え続けることが大切!

企業ビジョンは、企業の「理想の姿」を示す道しるべ。

企業理念やミッションとは異なり、時代や成長に応じて変化しうる柔軟な要素です。

技術革新や働き方の多様化が進む現代では、社員全員が共通の方向性を持ち、自律的に動ける組織が求められています。

その軸となるのが、企業ビジョンです。

ビジョンが明確であれば、社員の主体性やモチベーションが高まり、採用活動や人材の定着率にも良い影響をもたらします。

ビジョンの浸透には、「認知→理解→共感→実践→協働」の段階的なアプローチが重要です。

ビジョンを浸透させる効果的なポイントとしては、事業部ビジョンを設ける、忘れないように継続的に社内で伝え続けるなど、日々の取り組みの中でビジョンを伝えていく工夫が、浸透の鍵を握ります。

ヤマチユナイテッドでは定期的に開催する「連邦・多角化経営実践塾」をはじめ、経営セミナー・イベントでも経営のヒントを発信しています。

興味のある方はホームページでスケジュールをご確認ください。

SHARE! この記事を共有する

Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|取締役 |グループ執行役員

石崎 貴秀

1996年入社。営業課から国際課を経て、総務部チームリーダーへ。その後グループ経営推進会議事務局にて経験を積み、2009年(株)ヤマチマネジメントを設立、移籍。グループ管理本部の統括マネージャーとして采配を振るう。2017年(株)ヤマチマネジメント取締役就任。

連邦・多角化経営実践塾」の開塾にも携わり、2014年以降、第1期~現在までシステム経営のメイン講師として活躍。

入塾した企業約70社にシステム経営を指導してきた。現在はシステム経営のコンサルティングも担当。