中長期経営計画の作り方は?会社の未来に筋道を引く方法とヤマチの事例

業績管理・経営計画

こんにちは。ヤマチユナイテッドの石崎です。

「競合他社が新しい取り組みを始めているようだが、うちはこのままで良いのか」

「今の延長線上で本当に会社は成長していけるのか」

経営者なら誰もが一度は抱く、こうした将来への漠然とした不安があるのではないでしょうか。

目の前の売上や現場対応に追われる日々の中で、「会社の将来像を描く」ことはつい後回しになりがちです。

しかし、変化の激しい現代では、中長期的な視点で経営の舵を取ることが、企業の持続的成長に不可欠です。

そこで重要になるのが「中長期経営計画」ではないでしょうか。

中長期経営計画は経営者のビジョンを具体化し、そこに向かうための道筋を明確にする、いわば「会社の未来への設計図」です。

今回は、中長期経営計画の作り方を4つのステップで詳しく解説し、「作って終わり」にしない実践的なポイントをご紹介します。

ヤマチユナイテッドの具体的な事例も交えながら、会社の未来に筋道を引く方法をお伝えしていきます。

目次

中長期経営計画の作り方とは?

中長期経営計画とは、中期計画と長期計画を組み合わせた経営戦略の骨組みです。

ヤマチユナイテッドでは、長期計画を7年から10年の計画、中期計画を直近3年間の計画として位置づけ、この2つを合わせて「中長期経営計画」と捉えています。

長期計画は、抽象度の高いビジョンや大きな目標を指します。

「理想の姿」や「あるべき状態」を描くものであり、多少現実味がなくても構いません。

一方、中期計画は、その長期ビジョンを3年という比較的リアルなスパンに落とし込んだものです。

3年というタイムフレームになると現実感が増し、「実際に何が必要なのか」「何が課題なのか」が具体的に浮き彫りになります。

中長期経営計画を作る目的

中長期経営計画を策定する目的は、主に次の3つです。

1. ビジョンの可視化と共有

第一に、グループ、会社、事業それぞれのレベルでビジョンを可視化することです。

経営者やトップが抱く「売上を何百億にしたい」「全国展開したい」といった思いや意欲を、具体的な形に落とし込みます。

ビジョンを数値として反映し、それを幹部や社員たちに示して共有することが重要です。

2. 経営判断の軸作り

中長期経営計画は、日々の経営判断における重要な軸となります。

事業展開、採用、投資といったさまざまな判断の場面において、「この選択は中長期的な方向性に合致しているか」を確認する基準となるのです。

トラブルやピンチの際にどう対応すべきかも、中長期計画をベースに判断を下すことができます。

3. 課題の抽出

長期的なスパンで「組織がこうあるべき」「今の状態では足りないものがある」という課題や不足を明確にし、組織全体でその認識を共有します。

そこから明らかになった課題を具体的にどう解決するかが、短期計画へとつながっていくのです。

中長期経営計画の作り方とは?ヤマチが実践している4つのステップをご紹介

中長期経営計画を効果的に策定するには、体系的なアプローチが必要です。

ヤマチユナイテッドが実践している4つのステップをご紹介します。

【STEP1】ビジョン・数値目標の設定

最初のステップは、中長期にわたる数値目標と経営目標を明確に設定することです。

前提として、その上位には会社としての大きなビジョンがあって、それに向かって進むための数値目標を設定していきます。

例えば、ヤマチユナイテッドでは「THE 100VISION(100の事業創出と100人の経営者育成)」という目標を掲げています。

このような大きなビジョンを現実的な目標にブレイクダウンし、具体的な数値に落とし込んでいきます。

【設定すべき数値目標の例】

- 売上高・利益

- 社員数・事業数

- 財務指標(自己資本比率、現預金残高など)

- 生産性指標

- 組織体制や企業文化に関する定性的目標 など

数値化が難しい組織体制や企業文化などについても、「どのような組織であるべきか」「どのような企業文化を目指すのか」といった定性的な視点からの目標も、あわせて描いていくことがポイントです。

【STEP2】経営環境の分析

次に、外部・内部環境の両面から、経営環境の現在と未来を分析します。

これは、「いまどこにいて、どこを目指すのか」を可視化するための工程です。

【外部環境の分析例】

- 業界・市場動向

- ユーザー・顧客ニーズの変化

- 社会的変化(人口動態、地域開発、規制変化など)

- 競合および潜在競合の動向分析 など

【内部環境の分析例】

- 人材状況(社員数、平均年齢、給与水準、定着率、育成体制、満足度、意識など)

- 商品・サービス・技術力

- 店舗・工場・設備状況

- 財務健全性(収益性、資金余力、借入余裕)

- 顧客基盤・ブランド認知度 など

こうした情報をもとに、目標と現状のギャップを明確にし、何を改善・強化していくかの方向性を定めます。

【STEP3】事業別・部門別の目標設計

次は、策定した戦略を各事業ごと・部門ごとに具体化する段階です。

グループ経営をしている場合は、グループ全体→各社→各部門というように、階層的に落とし込みます。

例えば、ヤマチユナイテッドの「事業数を増やす」という方向性については、その実現に向けて「新規事業の創出」「M&Aの活用」「アライアンスによる拡大」などを検討します。

これらの施策を各事業に役割を割り振り、それぞれの事業部でどのように実行するかを決定していきます。

【STEP4】KPIと行動計画

最後に、各戦略に対して直近3年のKPI(重要業績評価指標)を設定し、現実的な行動計画へと落とし込みます。

例えば、ヤマチユナイテッドの「THE 100VISION」の実現に向けては、「毎年〇件の新規事業を創出する」といった定量目標をKPIに据えます。

そして、それを達成するための「事業アイデアの収集」「責任者の育成」「市場調査の実施」など、具体的なアクションを設計していきます。

このように、ビジョン → 数値目標 → 実行計画を一本の線で結ぶことが重要です。

また、長期・中期・短期・単年度がしっかりと結びついた、一貫性のある計画を策定し、最終的には「今年、まず何から始めるのか」まで明確になっている状態を目指します。

長期目標から逆算して、現実的な年度計画まで落とし込むことで、実行可能性の高い中長期経営計画が完成します。

事業計画の立て方については、「事業計画の立て方・作り方を解説!ヤマチの事例と重要なポイントも紹介」のコラムでも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご参照ください。

中長期経営計画を作る上での注意点

せっかく中長期経営計画を作っても、結果的に「作って終わり」になってしまっては意味がありません。

経営者の皆さんからも「計画は作ったけれど、結局活用できずに期が終わった」「理想ばかりで現実味がなかった」という声がよく聞かれます。

こうした事態を避けるためにも、計画作成時に押さえておくべき注意点があります。

理想論で終わらせない「現実性の担保」

遠い将来のビジョンを掲げることは重要ですが、それに至るステップが不明瞭では、計画が単なる夢物語になってしまいます。

中長期経営計画は、「10年ビジョン→3年中期計画→単年度の行動計画」という構造で、全体に一貫性を持たせながら、「実現可能な道筋」として設計する必要があります。

また、計画は一度立てたら終わりではなく、毎年の見直しが不可欠です。

実際に行動してみてギャップがあれば、計画のペースや内容を柔軟に見直す必要があります。

実現が難しそうであれば「〇年かけて挽回しよう」「そのために今年の数字を見直そう」といった計画を組み替える。

このような定期的な見直しがなければ、計画はどんどん形骸化してしまいます。

ヤマチユナイテッドでは、環境の変化や実行結果に合わせて毎年計画をアップデートする「ローリング方式」を採用しています。

そもそも計画は仮説であり、「やってみなければ分からない」という前提で計画を立てているからこそ、その結果に合わせた柔軟な修正が欠かせません。

数字だけでは人は動かない、社員の心を動かすのはストーリーと意義

売上や利益といった数値目標だけでは、社員の心は動きません。

目標が達成できなかった場合も「数字が未達だった」という結果だけで終わってしまいます。

本来は、「何のために」という目的が先にあって、その実現のための売上であり利益があるはずです。

「自社の影響力を高めるため」「もっと良いビジネスでお客様に喜んでもらうため」「社会に貢献するため」といった目的が明確にあってこそ、目標に向かって組織が一体となって進めるようになります。

そのためにも、数値の背景にある「意味」を、経営者や幹部陣が目線を合わせて社内に共有していくことが大切です。

「社内で共有する」ことの重要性

最も避けたいのは、計画が経営者の頭の中だけにあり、組織内に共有されないケースです。

単に年度目標だけが降りてくるような状況では、社員は「なぜこの目標なのか」がわからず、指示待ちの姿勢になりがちです。

その結果、社員の主体性や成長意欲が育ちにくい組織になってしまいます。

中長期計画は、作成段階から幹部や現場の社員を巻き込み、共に考えることで初めて組織に浸透していきます。

プロセスそのものに参加してもらうことで、当事者意識と理解が深まります。

実行につなげるには「型化」がカギ

こうした落とし穴を避けるためには、業務の「型化」がおすすめです。

「業績管理の型化」「進捗チェックの型化」「業務フロー・プロセスの型化」の3つの要素を整えることで、計画の実行性が高まり、継続的な改善につながります。

業務の「型化」については、「業績を上げる組織に不可欠な「型化」とは?自律的に成長する企業の作り方も」のコラムで詳しくご紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。

ヤマチの中長期経営計画の事例をご紹介

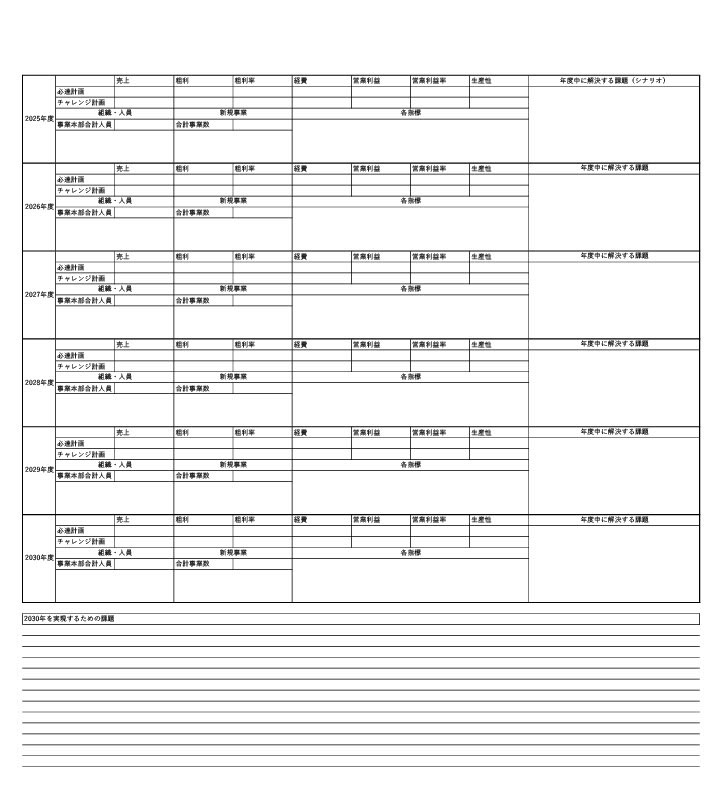

ヤマチユナイテッドで実際に使っている中長期計画(中長期経営計画)のフォーマットは、3年単位で作成しています。

当社では、「THE 100VISION」を2030年までに実現するという目標を掲げており、この中長期計画は、その実現に向けた具体的なステップとして位置づけられています。

長期計画のフォーマットは別に用意されており、もっとシンプルで抽象度の高い内容です。

「どのような姿になりたいか」という理想像を大きく構えて作成し、それが中期計画、短期計画へと段階的に落とし込まれていく構造になっています。

【経営支援中長期計画フォーマット】

【基本的なフォーマット項目】

各年度において、以下の項目に基づいて計画を策定しています。

- 売上

- 粗利

- 粗利率

- 経費

- 営業利益

- 営業利益率

- 生産性

- 事業本部合計人員

- 合計事業数

- 年度中に解決する課題

また、目標設定においては「必達計画」と「チャレンジ計画」の2段階で設定しているのが特徴です。

- 必達計画:確実に達成すべき現実的な目標。評価や予算の基準になる

- チャレンジ計画:より高い水準の目標。組織の成長や挑戦意欲を刺激する

ヤマチユナイテッドにおける中長期計画策定・運用における工夫

ヤマチユナイテッドが実際に中長期経営計画をどのように運用しているかを、具体的な工夫とともにご紹介します。

現場参加型の計画策定プロセス

中長期計画の策定は、事業責任者クラスが中心となって進めますが、各事業部の幹部やメンバーも積極的に巻き込む「現場参加型」のプロセスを採用しています。

具体的には、事業責任者が各事業部に「どのような方向性を目指すか」「現在の課題は何か」といったテーマを持ち帰り、現場レベルで議論を重ねます。

そこで出た意見やアイデアを全体で統合し、最終的な計画を作り上げる体制を取っています。

ローリング方式による柔軟な計画の見直し

環境変化に対応するため、ヤマチユナイテッドでは毎年計画の見直しを行う「ローリング方式」を導入しています。

ただし、見直しでは数値面の調整が入ることはありますが、ビジョンや方向性については基本的に一貫して保持されます。

変わるのは、「実現方法」や「ペース」といった部分です。

計画は仮説に基づいて立てられるものであり、「やってみなければ分からない」前提で計画を立てているからこそ、実行結果に応じた柔軟な修正が重要だと考えています。

これらの取り組みにより、ヤマチユナイテッドでは中長期経営計画が単なる数値目標の羅列ではなく、実際の事業運営において機能する、実効性のある計画として活用されています。

また、人材面での計画も重要な要素です。

採用や育成の計画立案については、「採用計画・育成計画の立て方とは?経営計画と紐づけるポイントも確認」のコラムでも詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

実践的な中長期経営計画の作り方を知り、会社の未来を切り拓く

中長期経営計画を成功させるためには、「作って終わり」にしない、実行を前提とした構造化が欠かせません。

「ビジョンと数値目標の設定、経営環境の分析、事業別・部門別の目標設計、KPIと行動計画の策定」という4つのステップを通じて、実効性のある計画を構築できます。

特に重要なのは、理想論で終わらせず、現場を巻き込んだ作成プロセスと継続的な見直しサイクルを確立することです。

また、数字だけでなく、その背景にあるストーリーや目的を共有し、組織全体で同じ方向を向けるよう努めることが、計画を「経営の羅針盤」として機能させる鍵となります。

目の前の業務に追われがちな経営環境だからこそ、中長期経営計画の作り方を体系化し、会社の未来に向けた確かな筋道を引いていきましょう。

また、計画を実行に結びつけるためには、業務の「型化」が効果的です。

ヤマチユナイテッドでは、業績管理を型化し、PDCAが回る組織を構築する実践型オンライン研修「KATAKA -型化-」をご用意しています。

もし興味をお持ちでしたら、ぜひ受講をご検討ください。

SHARE! この記事を共有する

Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|取締役 |グループ執行役員

石崎 貴秀

1996年入社。営業課から国際課を経て、総務部チームリーダーへ。その後グループ経営推進会議事務局にて経験を積み、2009年(株)ヤマチマネジメントを設立、移籍。グループ管理本部の統括マネージャーとして采配を振るう。2017年(株)ヤマチマネジメント取締役就任。

連邦・多角化経営実践塾」の開塾にも携わり、2014年以降、第1期~現在までシステム経営のメイン講師として活躍。

入塾した企業約70社にシステム経営を指導してきた。現在はシステム経営のコンサルティングも担当。