幹部会議(経営会議)とは?意思疎通を円滑にするヤマチの会議体系も確認

組織・給与制度

こんにちは。ヤマチユナイテッドの石崎です。

みなさんの会社では、どのような会議を行なっていますか?

一般的に、会議といえば「退屈」「時間のムダ」「マンネリ化している」といったイメージを持つ人も少なくないようです。

しかし、私たちは会議を「情報共有の場」「コミュニケーションの場」として非常に重要視しており、目的別・階層別にさまざまな会議を設置しています。

なかでも、幹部会議(経営会議)は、事業部同士の横の連携を強固にするため必須の仕組み。

組織の規模が大きくなってくると「縦割りになりやすい」というデメリットがありますが、経営幹部が情報共有することで、そのリスクを防ぐことができます。

今回は、ヤマチユナイテッドの幹部会議(経営会議)や会議体系についてご紹介。

現在、多角化によって会社を大きくしようとしている経営者の方々はもちろん、これから多角化に着手しようと考えている方々にも役に立つお話をしていきます。

目次

経営層や経営幹部間でコミュニケーション不足が起こる要因とは?

幹部会議(経営会議)のお話をする前に、経営層や経営幹部間でコミュニケーション不足が起こりやすい要因について整理してみましょう。

私としては、大きく3つの要因があると考えています。

①業務の縦割りとセクショナリズム

縦割りとは、部門や事業ごとに分かれ、横の連携が弱くなる状態を指します。

冒頭で触れたように、多角化して事業が増えれば増えるほど、組織は縦割り化し、セクショナリズムに陥りやすくなります。

しかし、こうした状況は多角化していなくても起こり得ます。

例えば、営業部門と管理部門。

営業部門は「攻める」部門、管理部門は「守る」部門といった特性があり、基本的に対立構造になりやすいものです。

こうした関係性をすべて否定するわけではありませんが、部門間の関係性があまり良くない、「バチバチ」の状態になっているケースでもよく聞かれる話ですね。

多角化が進むと、事業部間でその傾向はより顕著になるということは覚えておいていただきたいです。

セクショナリズムに陥る要因

そもそも、なぜセクショナリズムに陥るのでしょうか?

基本的に「自分のところだけ良ければ良い」という考え方でいることが根底にあります。

各事業部がそれぞれ利益責任を負っているからこそ、トラブルや事故が発生しないよう気を配り、その上で利益を上げられるようにと自分たちの業務範囲で頑張っています。

それ自体は悪い事ではありませんが、会社全体、グループ全体と考えた場合、果たしてそれだけで良いのでしょうか。

何もせず放っておいて、他部門にも目を向けるという意識がないままでは「うちだけうまくいっていれば良い」という思考にとどまりがちです。

さらに、情報共有やコミュニケーションの機会もない状態であれば、他部門に無関心な環境が当たり前に。

それでも自分のところの仕事は回っているので、問題がない限りは「このままで良い」とますます無関心になってしまいます。

やがて他の事業部とは非協力的な関係性が生まれます。

セクショナリズムが生む悪影響

こうなると、いわゆる「組織が硬直している」状態に陥ります。

柔軟性がないのです。

具体的には、人事異動でメンバーの入れ替え、交換を行う際に、現場に抵抗感が生まれるというような不具合が発生します。

また、あまりにセクショナリズムが強い環境になってしまうと、トップ(経営者)がそれぞれのセクションごとに個別管理をしなければならなくなるでしょう。

各事業部の会議をハシゴする

各所で発生する問題に対処するためにモグラたたき状態で奔走する

このような状態になり、経営者自身に大きな負担がかかります。

②経営方針やビジョンの共有不足

社内で経営方針やビジョンが共有されていない状態は、会社として、組織として「どこへ向かっているのか」「何を目指すのか」を社員が認識していないということ。

方針共有が不足すると何が起こるか?

指針と目標がなければ、このような状態に気付くこともできません。

「このままで良い」という現状維持バイアスがかかる

各々が自分の所属する部署の中で「自分はきちんとやっている」「やるべきことはやりきっている」と自己満足に陥る

結果として、課題を認識できず、改善や成長の機会を逃してしまいます。

特に経営幹部がこうした感覚でいると、チャレンジを嫌うような企業風土ができ上がってしまうので、多角化を目指すにしても大きな足かせとなるでしょう。

例えば、新規事業開発、新卒採用といった、会社の将来のために必須である人材育成の取り組みに関しても、「忙しくなるだけ」「育てる暇なんてない」「研修に協力するために時間を取られるのは困る」などと後ろ向きに捉えるようになります。

こうした状態では企業の成長が見込めず、良いことは一つもありません。

③定期的なミーティング(会議)や情報共有の仕組み不足

定期的なミーティングや情報共有の仕組み不足の要因については、①②の要因とも共通するのですが、「そもそも他の事業部のことを知る機会がない」というのは、よくあるケースだと思います。

このような状況が続くと、社内の連携が弱まり、さまざまな問題が生じる可能性があります。

特に、情報共有の不足は組織全体の成長を妨げる要因となり、以下のような悪影響をもたらします。

情報共有の欠如がもたらす悪影響

他の事業部のことを知る機会がなければ、関心を持つこともありませんから、先の2つの要因にあるように「自分のことだけやっていれば良い」という考えに陥ることに。

目の前にある業務処理に集中してしまうので、結果として次のような悪循環が生じます。

将来に向けた建設的な議論が、まず起こらない

「他の事業部と協力しよう」といった事業部同士の協力体制が築けない

「会社全体で業績づくりに取り組もう」といった発想に至ることがない(会社全体で業績向上に取り組むという意識が生まれない)

ノウハウや知見の共有不足

情報共有が欠如しているということは、各事業部で培われたノウハウや知見の水平展開も不可能で、各事業部、各部門、各チームがそれぞれ別な方向を向いて、自分勝手な解釈のもとで仕事をするようになってしまいます。

ミーティング不足によるリスク

ミーティングが定期的に行われていない場合、指示・命令・報告ラインもバラバラ、決定事項の徹底をする場もありません。

その結果、トラブルの兆しを察知できず、急に大きなクレームや事故が発生するという形で問題が明るみに出て、対応がすべて後手に回るということもありえます。

会社としての現状把握もできなければ、組織としての一体感も持てないのでは、多角化しても意味がありません。

コミュニケーション不足を解消するために必要なこと

経営層や経営幹部間でコミュニケーション不足が起こる要因について確認しましたが、これらの要因を払拭するための仕組みとしては、やはり会議を設置することをおすすめしたいと思います。

会議の活性化を図りたいと考えている方は、こちらのコラムもあわせてご覧ください。

会議をより活性化させるには?マンネリ化の改善方法と設計方法を紹介

経営幹部との意思疎通を円滑にするための幹部会議(経営会議)とは?

私たちが会議を重要視しているのは、会社の経営や事業展開から普段の仕事の内容まで、すべてがその内容や階層に応じた会議で決まるからです。

幹部会議(経営会議)は、その最上位。

社長以下、役員、事業部長といった、経営の重要な役職に就いているメンバーが集まり、経営方針をはじめ、会社組織としての方向性を決める最重要事項が幹部会議(経営会議)で話し合われます。

トップダウン型の会社なら、社長がすべてを決めて「これでいく」と社内に周知するだけで良いかもしれませんが、多角化してくると経営者一人ですべてを把握し、何もかもやりくりするのは難しくなるでしょう。

それでなくとも、社長の意思決定までのプロセスを共有していないと、社員にとっては腹落ち感のないまま「やらされている」という感覚でプロジェクトを進行することにもなりかねません。

会議の名称や招集されるメンバーは会社によって異なる場合もありますが、幹部会議(経営会議)は経営幹部同士の情報共有やコミュニケーションを図る場としても大変重要であるといって良いでしょう。

ヤマチの意思決定を行う会議体系をご紹介!

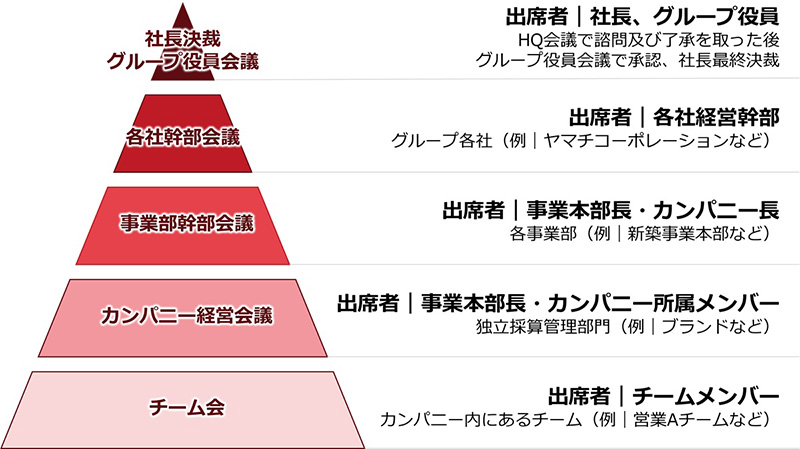

ヤマチユナイテッドにおいて、意思決定系の会議体系は、以下の図のようになっています。

現場に近いところから、「チーム会→ カンパニー経営会議→ 事業部幹部会議→ 各社幹部会議→ グループ役員会議→ 社長決裁」と階層が分かれています。

何か決めるべきことがあれば、一番上のグループ役員会議で諮(はか)り、最終的に社長決裁によって承認されるという流れです。

ただし、すべて事項が社長決裁に上がるというわけではありません。

それぞれの会議体で決裁して良い事柄もあり、例えば「事業計画の予算内であれば事業部内の幹部会議で決裁してかまわない」といった権限委譲がされています。

事業計画はすでに承認されたものであるため、その予算の範囲であれば事業部の幹部会議の決裁で良いという考え方です。

また、カンパニー経営会議においても同じで、支出金額が数万円以内であればOK。

チーム会においても、チームリーダーの決裁権限の範囲内なら、その場で決定してかまいません。

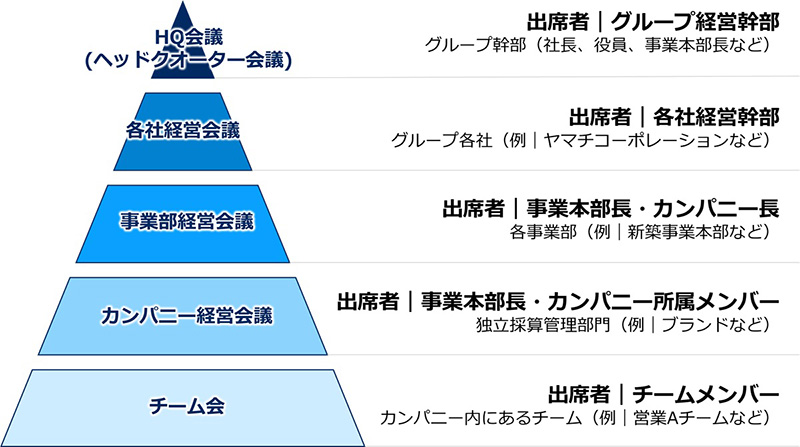

ちなみに、ヤマチユナイテッドの場合、各事業部にとどまらず、グループ業績全体を見渡すマネジメント層で行う会議を「ヘッドクォーター会議」としています。

詳しくは、こちらのコラムでご説明しています。

ヘッドクォーター会議とは?会社の未来を考える会議、できていますか?

決裁の判断が難しい場合は?

各会議体の範囲を超えるものや、決裁の判断に迷うものについては、上位の会議に諮るルールになっています。

また、会社運営に関わるほとんどの事柄は「各社幹部会議」で決められますが、グループ全体で統一しなければならない内容や見解、目線をそろえたいものについては「グループ役員会議」にかけるという体制です。

現場から上位の会議へ進むのが承認・決裁の流れですが、重要事項がトップで決まった場合は、グループ役員会議から下位の会議へと逆流する形で全社へ周知されます。

ヤマチの各会議の開催頻度

ヤマチユナイテッドの各会議の頻度はそれぞれ異なり、以下のように設定されています。

チーム会:週単位

カンパニー経営会議:月1回

事業部幹部会議:各事業部によるが、最低でも月1回

各社幹部会議:週1回

グループ役員会議:月2回※

※月2回で間に合わない場合は、必要に応じて臨時で開くこともあります

【ヤマチの事例①】「幹部会議」で幹部との情報共有・意思疎通を円滑にする

それでは、幹部同士の情報共有と意思疎通を円滑にするためのコツを、ヤマチユナイテッドの事例をとあわせてご紹介します。

ちなみに、今回のコラムにおける「幹部会議(経営会議)」は、ヤマチユナイテッドでは「各社幹部会議」に当たります。

各社幹部会議の概要と目的

ヤマチユナイテッドの「各社幹部会議」はグループ内の法人単位で週1回開かれます。

グループ統括常務が議長を務め、法人内各事業部の責任者である事業本部長と管理部門の責任者など、合わせて10人程度が参加します。

事業数でいえば「7~8事業本部プラス管理部門」という構成ですが、うちの各社幹部会議は大きく2つの系統に分かれています。

一つは住宅関連事業の「ジョンソンホームズ系統」、もう一つは建材輸入・製造・卸、住宅・介護フランチャイズ、イベント企画など多岐にわたる事業を手がける「ヤマチコーポレーション系統」です。

「ヤマチコーポレーション」の各社幹部会議では、法人は別ですが、ヤマチ工芸社やヤマチマネジメントも参加します。

「ジョンソンホームズ」の各社幹部会議には、マーケティング部門や工事部門、設計部門の責任者も招集され、グループ統括常務は「ジョンソンホームズ」と「ヤマチコーポレーション」両方の会議に出席しています。

各社幹部会議の目的は、メンバー間で意思統一をしておきたいことや意思疎通を図っておきたい情報を共有することが一つ。

そして当然、稟議や決裁事項も取り扱います。

また、毎月の最初の週は月例の各社経営会議とし、各事業部の業績進捗状況の確認もあり、それ以降の毎週の会議では、KPIやKDIといった業績管理指標に基づいた進捗状況と対策状況を端的にシェアしています。

各社幹部会議が週1回行われる理由

各社幹部会議の開催が週1回というと「多いのではないか?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、それぞれの事業や部署では、常に何かしらの問題が発生します。

例えば、人事に関する課題、クレーム、ミス、ロスなどが発生しますから、各社幹部会議の場で事態を共有し、なるべく早く対応していかなければなりません。

問題が起きたらすぐに報告を上げて、中間経過報告もなされる仕組みを作ることで、迅速な対策を講じることができます。

特に、損失につながる問題、対外的に迷惑がかかる問題、社内にも何らかの影響が出そうな問題に対しては、月単位の会議では間に合わないのです。

また常時起きたり、抽出される課題や改善テーマに関する相談もこの場で行われます。

各社幹部会議を円滑にするための工夫

ヤマチユナイテッドの各社幹部会議には、情報共有・意思疎通をより円滑にするための仕組みも用意しています。

①社内SNSの活用

社内SNSのグループチャットを通じ「次の会議ではこんなことを検討したい」と幹部同士で問題や事前に見ておいて欲しい資料などを共有しておきます。

そうすることで、メンバーの知見を引き出し、会議ではより建設的な議論を進めることができるようになります。

②グループ統括常務による定期面談

もう一つの仕組みは、グループ統括常務による幹部社員の面談です。

一般社員に対して定期的な面談を実施している会社は多いと思いますが、トップ層の面談の機会はあまりないのではないでしょうか。

当社では、月1回、1人30分の個別面談を行い、事業本部長たちが普段なかなか言えない不満や相談を聞き入れる内容になっています。

また、幹部社員といえど得意不得意はありますから、各人が自己目標を立てて追っていますし、評価制度にもつながるため、このあたりのフォローやフィードバックも常務面談で行われています。

さらに、会議の場で決まったことを個別に意思確認することも面談の目的の一つです。

もちろん会議でも打診、諮問、相談はしっかりなされた上で決定に至るのですが、例えば、大きな制度改革を進めることになったとして「あなたの事業部は本当に大丈夫?進めていけそう?」とそれぞれに聞いて、事業部内の状況把握をする意味もあるのです。

会議の決定事項を現場へ伝える仕組み

グループ統括常務は2系統の各社幹部会議のどちらにも出席しているので、それぞれの情報を互いにシェアする橋渡しのような役割も担っています。

「幹部会議(経営会議)」は会社運営のすべてが決まる重要な場ですが、いきなりそこで一から話が始まるのではありません。

幹部同士のコミュニケーションを密にする「社内SNSの活用」「幹部社員の面談」といった仕組みとあわせて設計することで、より意義ある議論ができるようになっています。

もっと言うと、会議の決定事項を掲示板や社内SNSで周知するだけでなく、事業本部長たちがその意味合いや背景、決定までのプロセスをすべて共有していることで、自分の部下たちへ意図が正しく伝わる環境が作られているというところも大きなポイントです。

【ヤマチの事例②】「定例会」で必要な情報をスピード感高く共有する

ヤマチユナイテッドの「社長定例会」についてもお話しておきましょう。

ヤマチの「社長定例会」の構成は?健全なディスカッションになるための工夫

各社幹部会議の前に、グループ代表である社長の山地、事業系のトップであるグループ統括常務、そして経営企画系を担当する私(石崎)の3人で行われる定例ミーティングが「社長定例会」。

このミーティングでは、事業系、企画管理系でそれぞれ集約した情報や担当しているテーマや課題の進捗状況を社長に報告し、「この方向性で進めて問題ないでしょうか」と確認することを行なっています。

ちなみに、各社幹部会議は月曜午後に行われるので、その日の昼に1時間程度のミーティングタイムを設けています。

ヤマチの「社長定例会」で共有する情報とその重要性

社長定例会では、以下の情報を社長に共有します。

人事関連の課題

トラブルや損失

制度構築

新しい取り組み

新規事業

M&A案件 など

重要事項をいち早く共有し、対応方針(方向性)の報告と相談、承認を取る場となっています。

ヤマチの「社長定例会」は決裁の場ではなく、意思決定プロセスの一環

「社長定例会」は決裁依頼の場ではないので、ブラックボックス的に三役で何かを決めてしまうということはありません。

決裁はあくまで会議のルートに沿って行われますから、社長定例会では事前相談にとどめます。

会社の大きな方向性を見据えつつ、かといって決定事項ではないので、社長定例会で話された内容はグループ役員会議や各社幹部会議へ持っていって諮問し、地固めをしながら進めていくケースが多いです。

それでもまとまらないときには、トップダウンで決めることもあります。

週1回の社長定例会と各社幹部会議の連携で、スピード感を向上

いずれにしても各所のコンセンサスを取りながら進めていくのがヤマチユナイテッドの基本的なやり方で、そのスピード感を上げるために週1回の「社長定例会」と「各社幹部会議」をリンクさせているという構図。

こういった取り組みが、意思決定・決裁の面でも、情報伝達・情報共有の面でも、問題提起・問題解決・プロセス共有の面でもうまく機能しており、経営幹部層のコミュニケーション促進にも役立つ会議設計になっていると思います。

幹部会議(経営会議)をコミュニケーションと情報共有の場に!会議のあり方や方法の再考を

経営幹部層のメンバー間で情報共有やコミュニケーションが不足していると、組織はいずれ硬直し、それ以上の成長発展が見込めなくなってしまいます。

幹部会議(経営会議)は会社としての意思決定を行う最上位の会議。

これを意義あるものとするためには、社長が決めたことをただ「やってくれ」と伝えるだけではなく、頻度や内容を見直してアジェンダを整理したり、上意下達・下意上達がスムーズに行われる環境や情報共有の仕組みを整備することが大切です。

また、経営幹部層のメンバー個々の状況に目を向けながら、会議のあり方や方法を再考する必要があると思います。

幹部会議を通じて横の連携を強化することで多角化が加速し、連邦経営を併用することで事業部同士の協働によるシナジー効果も生まれます。

これからの時代、ヤマチユナイテッドが推進する「連邦・多角化経営」は、中小・中堅企業が大きく成長・発展するために非常に有効な経営手法だと考えています。

会議の設計の見直し方や、情報共有の仕組みづくりなどについては、本コラムだけでなく、こちらのコラムでも詳細にご紹介しています。

シナジー効果を生み出す多角化企業の成長戦略!効果的なグループ連携会議の設計と運営方法

縦横斜めの連携がシナジーを生む!オンライン朝会がグループ経営の連携を強化

もっと実践的に学びたいという方々には「連邦・多角化経営実践塾」の受講がおすすめです。

セミナー・イベントのご案内もございますので、ぜひホームページをご確認ください。

SHARE! この記事を共有する

Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|取締役 |グループ執行役員

石崎 貴秀

1996年入社。営業課から国際課を経て、総務部チームリーダーへ。その後グループ経営推進会議事務局にて経験を積み、2009年(株)ヤマチマネジメントを設立、移籍。グループ管理本部の統括マネージャーとして采配を振るう。2017年(株)ヤマチマネジメント取締役就任。

連邦・多角化経営実践塾」の開塾にも携わり、2014年以降、第1期~現在までシステム経営のメイン講師として活躍。

入塾した企業約70社にシステム経営を指導してきた。現在はシステム経営のコンサルティングも担当。