トップダウン経営とボトムアップ経営(社員参加型経営)の違いとは?

組織・給与制度

こんにちは。ヤマチユナイテッドの石崎です。

中小・中堅企業の経営者の皆さんの中には、自ら創業して人数を増やし、会社を成長させてきた方や、先代から引き継いだ会社を自分の代で大きくした方もいらっしゃるでしょう。

しかし、これまでは順調だったのに近頃どうも成長が遅くなっている、停滞している状況である場合、もしかしたらトップダウンで経営してきたことが足かせになっているのかもしれません。

トップダウン経営自体は決して悪いことではありませんが、会社の状況によってはやり方を変える必要があります。

今回は、トップダウン経営・ボトムアップ経営の違いについてご紹介。

トップダウン経営になりがちな中小企業経営者の現状や、トップダウン経営に行き詰まりを感じた際におすすめな「社員参加型経営」や「権限委譲」についても、詳しくご紹介します。

今回のコラムが、会社経営のお悩みを打開するきっかけになれば幸いです。

目次

- トップダウン経営になりがちな中小企業経営者の現状

- トップダウン経営に行き詰まりを感じたら?ブレイクスルーの鍵は「社員参加型経営」

- トップダウン経営と社員参加型経営の違いを9つの観点から解説!ボトムアップ経営も確認しよう

- 権限委譲とは?「組織発展段階モデル一覧表」の活用方法をご紹介

- トップダウン経営・ボトムアップ経営の違いを理解しよう!社員参加型のシステム経営の導入で企業が大きく成長できる

トップダウン経営になりがちな中小企業経営者の現状

重ねて言いますが、トップダウン経営が悪いわけではありません。

しかし、会社が成長すればするほど、トップダウン経営のメリットが損なわれ、デメリットが強調されていく側面はあると思っています。

それを経営者自身が感じ始めている、つまり会社の成長が鈍化してきているのをわかっていても、トップダウンをやめられないのはなぜか考えてみましょう。

忙しすぎる中小・中堅企業の経営者

そもそも中小・中堅企業の経営者はとても忙しいですよね。

私は日頃、たくさんの経営者の方々にお会いし、お話もたくさん聞いてきましたが、経営者の方たちは常に会社のことを考え、社員やその家族にも思いを巡らせています。

さらに自らがトップ営業マンとして最前線で働き、会社を引っ張っていることも珍しくありません。

二代目、三代目といった後継経営者の方々も、現場のことを知らなければならない上に、会社の将来も考えていかないといけません。

それぞれの置かれた立場は会社によって異なりますが、経営者は現場仕事に加えて、処理、判断、決裁といった社長としての業務も手がけ、非常に忙しい思いをしていることでしょう。

私の印象では、経営者の方は性格的にストイックな方が多いように思います。

次から次へとやるべきことが出てきても、どんどん片付けていくことができますが、結局目の前の仕事に忙殺されている状況ではないでしょうか。

経営者が忙しすぎるのは、権限と責任が経営者(社長)に集中しているから

なぜ中小・中堅企業の経営者(社長)が忙しすぎる状況になっているのか。

その原因は、権限が社長に集中しているからだと私は思うのです。

権限が集中しているということは、責任も集中しているということ。

それゆえに、携わらなければならない業務範囲が非常に広く、営業から経理、会計、財務、人事、労務、法務と経営全般にわたって目配り、気配りしなければなりません。

経営者との能力差が広がることで受動的なスタンスが定着してしまう

経営者の皆さんは仕事が好きで、情熱も向上心も持ち合わせており、能力も高いので大抵のことは全部自分でできてしまいます。

そのほうが早いし、トップダウンで指示命令することで会社を成長させてきた成功体験があるので、上手くいくのもわかっているんですね。

しかし、経営者(社長)が全部やってしまうと、幹部以下の社員たちとの能力差がどんどん開いていくのが問題です。

加えて、経営者は色々な場所へ出向いて人脈を広げられるため、情報収集力にも長けています。

こうしてまた経営者との能力差が広がっていくうちに、社員たちには「言われた通りにやれば良い」「指示を待っていれば良い」という受動的なスタンスが定着してしまいます。

組織が硬直状態に陥る

すっかり受け身になった社員たちは、何か問題やトラブルがあった場合に「これはどうしたら良いでしょうか」「こんな対応で大丈夫ですか」と、逐一指示、命令、判断を求めてきます。

経営者はそれを全部決めて指示してあげないとならないし、幹部ですら社長に言われなければ動けず、何でも相談や決裁を求めるような関係性になっています。

経営者からすれば、こういった幹部や社員に対して「頼りない」と感じるでしょう。

そのため、自分で何でも対応することにして、トップダウン経営をやめられなくなってしまうのです。

私から見れば、これは組織が硬直している状態だと言わざるを得ません。

経営者の意図が社員に伝わらない、負のスパイラルに陥る

組織が硬直してしまった段階で、経営者自身が「このままではまずい」と気付くかもしれません。

それから情報を集め、新事業や業務改革、研修制度、勉強会などを提案し、「積極的に取り組んでください」と指示しても、期待したほど効果が出ず、定着しないことが多いでしょう。

場合によっては反発されたり、「また始まった」という空気になる...そんな話をよく耳にします。

これは、経営者の意図が社員に伝わっていないからなんですよね。

その結果、「うちの幹部や社員は全然だめだ」と、負のスパイラルに陥ることもよくあるケースです。

でも、こうなるのも当然といえば当然だと思います。

経営者と幹部、社員との間には知識やスキルの面ですでに大きな差が付いており、経営感覚にもズレが生じているからです。

トップダウンでただ「実行に移せ」と言うだけでは、幹部や社員もそこに経営的な意味を見出すことができません。

まず、経営者と幹部、社員が同じ目線で経営について考えられるようにならないと、どんなに良い仕組みを取り入れても効果が上がらないのです。

トップダウン経営に行き詰まりを感じたら?ブレイクスルーの鍵は「社員参加型経営」

トップダウン経営は、小規模な組織においては物事をスピーディに進めることができますが、社員数や事業数が増えてくると、逆に失速の要因となり得ます。

忙しくしている自分が好きだったり、自分の指示命令で皆が動いてくれるのが楽しいと感じたりする経営者の方もいらっしゃるでしょう。

多忙な中にもその充実感や経営の面白味を見出している経営者なら、そのままのスタイルを続けるのも選択肢の一つです。

しかし、もう一つの選択肢として「任せられる人材を育て、組織づくりを進めていく組織的マネジメント」にシフトすることも考えてみてはいかがでしょうか。

任せられる人材を育て、組織づくりを進めていく組織的マネジメント

「任せられる人材を育てる」とは言っても、ただ「任せたよ」と放り投げることではありません。

経営管理や人材育成の仕組みを整え、責任分化や権限委譲を少しずつ進めて、「任せて安心」な組織づくりをすることが重要です。

環境整備は一朝一夕にできるものではありませんが、会社や事業の運営を任せることで社員が成長し、いずれは指示や命令がなくても、自分たちで考えて動いてくれるようになります。

戦略的に経営手法を変えていく

組織づくりを進める際、トップダウンでやってきた経営者には、任せることへの不安を乗り越えることや多少の我慢も必要です。

自分でやったほうが早いし、確実なのは疑いようもありません。

しかし、社員に任せたことで時間がかかったり失敗したりしても、そこを乗り越えることで、自律的に物事を考えて動く社員が増え、柔軟な組織づくりが可能となります。

「新しい社風を作る」という意識で、戦略的に経営手法を変えていくのです。

経営の楽しさを社員と分かち合う

経営者の皆さんの中には、会社経営の悩みや辛さ、苦労、責任といったものを重く感じている方も多いでしょう。

しかし、一方で経営の楽しさというものも必ずあるはずです。

会社を良くしていくこと、より良い商品やサービスを提供すること、お客様に喜ばれること、利益を上げること、社員を増やすこと、利益を還元すること、待遇を改善すること、会社がこれからも続いていくことなどが、会社経営の楽しい部分ではないでしょうか。

会社の運営をある程度社員に任せることで、責任分化を図るなら、楽しさも社員と分かち合うべきです。

「楽しいことを経営者が独り占めするのはもったいないよ」と、弊社ヤマチユナイテッド代表の山地 章夫はよく言います。

皆さんも「うちの社員にも経営の楽しさを共有しよう」という意識に切り替えてみませんか。

経営者のライフスタイル充実とワークライフバランス

経営者が抱え込んでいる仕事を一段下、二段下へ少しずつ下ろしていくことができれば、本来向き合うべき社長業に時間と力を注げるようになりますよ。

事業発展のためにあちこちへ出かけて人脈を広げるだけでなく、情報収集のために旅行や視察に出たり、次代を担う幹部人材の育成に携わったりと、ワークライフバランスの実現を図ることも可能となります。

会社のことで四六時中忙しくしていては、家族との時間や趣味を楽しむこともなかなか難しいのではないでしょうか。

今の時代、ほとんどの会社が社員に過剰な労働をさせないように、休息やリフレッシュの時間が持てるようにと気を配っていますが、経営者も例外ではありません。

むしろ経営者から率先して、精力的に働きつつも、ライフスタイルを充実させている姿を示す必要があると思っています。

これらが叶う「任せる経営手法」としてぜひおすすめしたいのが「社員参加型経営」です。

トップダウン経営と社員参加型経営の違いを9つの観点から解説!ボトムアップ経営も確認しよう

「社員参加型経営」は、社員にある程度の権限を与えることによって、その範囲内において自分たちで判断し、行動してもらう「任せる経営」です。

私たちヤマチユナイテッドが実践している「システム経営」も、まさにそういった経営手法です。

ちなみに、「トップダウン経営」の対義的な手法として「ボトムアップ経営」があります。

ボトムアップ経営は、上層部が現場の意見を積極的に吸い上げ、それに基づいて意思決定を行う方法です。

こちらのコラムでもご紹介しています。

会社の意思決定。人や組織が動くのはトップダウンよりボトムアップ?

システム経営は、トップダウン&ボトムアップを融合させたミックス型経営ともいえる方法で、上意下達と下意上達を双方向に働かせながら会社を運営していきます。

システム経営の最大の特徴は、自主計画・自主管理・自主評価・自主分配。

「社員自らが事業計画を立て、進捗管理を行い、業績が良くても悪くても自分たちへの評価として受け止め、利益が出た場合は自分たちでルールに従って分配する」というように、事業運営の大部分を現場社員が担っているということです。

システム経営について詳しくは「社員が経営参画できる「システム経営」とは? 《連邦・多角化経営概論》第2回」をご確認ください。

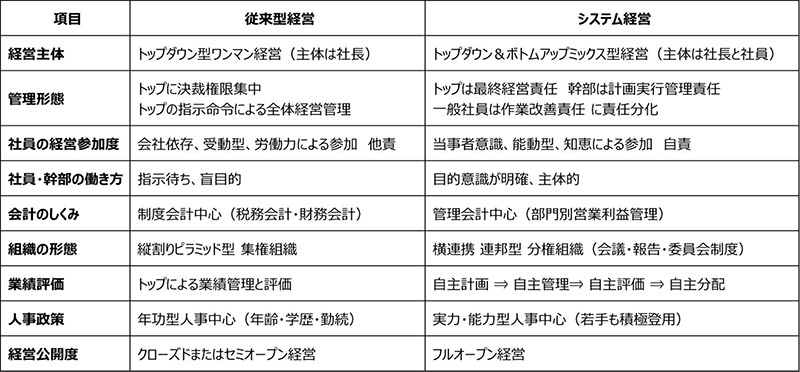

社員参加型のシステム経営とトップダウン経営との違い

社員参加型のシステム経営とトップダウン経営との違いを表にまとめました。

9つの項目の中で特にポイントとなるのは以下の4項目です。

①社員の経営参加度

トップダウン経営のもとでは社員が受け身になりがちで、経営参加という観点においては「命令通り動きます」と、労働力提供型の経営参加になってしまいます。

社員参加型のシステム経営では、事態を改善するためには、あるいは課題を解決するにはどうしたら良いかと、知恵や意見を出すことによって経営に参加します。

もっと言えば、口だけでなく、仕組みや経営のやり方、運営の仕方で変えていくという能動型の経営参加です。

②社員・幹部の働き方

トップダウン経営においては、自分たちで物事を考えたり判断したりしないので、トラブルや問題発生時だけでなく、業績が未達成であっても他責思考に陥りがちです。

「自分が決めたわけではない」「言われた通りやっただけ」といった考え方です。

社員参加型のシステム経営では、業績が上がるも上がらないも、ひいては自分たちの待遇が良くなるか悪くなるかは、自分たちの働きにかかっているという当事者意識を持ち、自責思考で事にあたります。

システム経営は、社員に対して目的意識を明確にさせ、主体性を引き出すための経営手法ともいえます。

③業績評価

トップダウン経営では、経営者のみ、あるいは上層部数人で経営計画や事業計画を立て、現場へ下ろします。

現場社員から見れば、年度が変わると同時にそれらの計画が現場に下りてきて「これに取り組んで」と言われ、目標未達成で終われば会議で詰められるという感覚になります。

評価については、経営者が1人で「まあ何となく頑張っているかな」と点数を付けていくのですが、人数が多くなってくると目が行き届かないし、この作業自体も大変ですよね。

実際のところ「本当に正しい評価ができているのだろうか」と悩まれている社長さんも多いです。

そして、事業が増えれば会議の数も増え、経営者1人では回しきれなくなります。

システム経営に移行すると、自主計画・自主管理・自主評価・自主分配の仕組みが整備されているので、目標が未達成であった結果ボーナスが出ない場合でも、社員は納得して受け入れることができます。

反対に、処遇UPを獲得する為に成果を出そうという姿勢に変わります。

また、組織各層の上位者が部下の評価を行う形で、普段の働き方をきちんと評価できる組織になっています。

④経営の公開度

経営の公開度は、トップダウン経営からシステム経営に移行する際の肝ともいえる部分です。

任せる経営を進めるためには、業績に関わる数字の公開が必須です。

トップダウン経営では、クローズド、もしくはセミオープンな形で、売上と粗利益のみを社員と共有する程度だと思います。

「これだけ達成したら利益が出るから、売上の数字だけ追えば良い」という考え方がまだ多いのが現状ですね。

システム経営では、数字の情報はフルオープンです。

少なくとも営業利益まで、損益の情報を全社で共有します。

その数字も、部門別、事業別の営業利益が管理会計で計算されていなくてはいけません。

さらに、タイムリーに情報共有できるよう、週次とはいわないまでも月次決算で部門別営業利益の情報がアウトプットされる環境が必要です。

クローズドでは、自主計画・自主管理・自主評価・自主分配から成り立つシステム経営は実行不可能です。

システム経営に移行するなら、数字の公開と管理会計をセットで考えなければなりません。

以上のように、トップダウン経営と社員参加型のシステム経営との違いを比較してみると、皆さんの会社が現在抱えている課題のいくつかに解決の兆しが見えてきたかもしれません。

権限委譲とは?「組織発展段階モデル一覧表」の活用方法をご紹介

システム経営へ移行していく際に、キーワードの一つとなるのが「権限委譲」。

「権限委譲」を一言で簡単に説明するなら、「会社としての一定のルールと仕組みのもと、社員に仕事を任せること」です。

権限委譲の4つのメリット

権限委譲には、以下の4つのメリットがあります。

①社員に責任感と主体性が備わる

人は「やらされている」と感じているうちは、なかなか責任感や主体性が生まれにくいものです。

上からの指示、命令で動いている限り、自分で何も考えることがなく、問題やトラブルが起こっても「自分のせいではない」と開き直ってしまいます。

しかし、仕事を任されたことによって「結果が良くても悪くても自分たち次第だ」と意識が変わり、そこが責任感につながります。

結果、「自分たちの力でうまくやりたい」と主体的に動くようになります。

②社員が大きく成長する

任せる仕事は小さいことから始めて構いませんが、業務や役割の範囲を徐々に大きくし、難易度を少しずつ上げることで、社員自身の成長の度合いが加速し、経験とスキルアップにつながります。

「育ててから任せる」という考え方もありますが、最初から完璧にできる人はいません。

可能な範囲で段階的に権限を与え、「任せることで育てる」という感覚も必要だと私は思います。

③組織としてのスピード感が増し、柔軟性が向上する

何でも社長に相談して決裁を仰ぎ、指示を待たないと動けない組織のままでは、会社規模が大きくなっていくにつれてスピード感を失います。

現場の社員が指示待ちでいるということは、思考もストップしているということ。

一方、権限が与えられている組織では、課題やトラブルが生じた場合、権限を与えられている範囲内で対処できることなら、自分たちで改善・解決に当たることができます。

これが柔軟な組織の特徴です。

④経営者の時間を確保できる

今まで経営者が抱え込んでいた仕事をどんどん社員に任せることによって、本来の社長業に専念する時間や、プライベートの時間を確保できます。

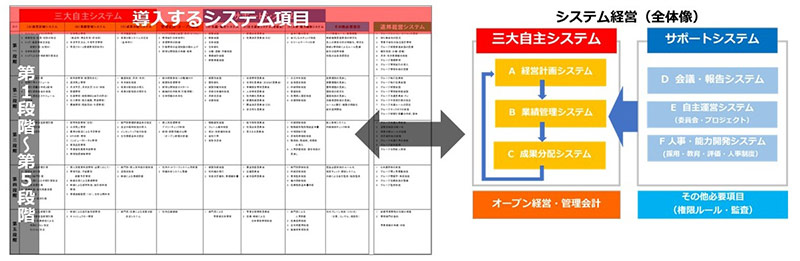

ヤマチがおすすめする組織発展段階モデル一覧表

権限委譲のメリットを享受するために「早速明日から社員に仕事を任せましょう」と言いたいところですが、急に「これからはあなたがやってね」と言ってもうまくいきませんよね。

今までトップダウン経営を進めてきたのであればなおさら、権限委譲には時間がかかるでしょう。

ヤマチユナイテッドの「組織発展段階モデル一覧表」を参考に、数年かけて最終段階へ到達するイメージで、権限委譲とシステム経営への移行を進めていきましょう。

この表は、幹部や社員の成長に合わせて幹部教育、社員教育を施し、経営への参加度、巻き込み度を上げつつ組織をレベルアップさせていくためのツールです。

組織発展段階モデルの説明

表の縦軸は、第1段階から第5段階までの組織の発展段階を表しています。

- 第1段階:トップダウンの影響がまだかなり強い状態

- 第2段階:幹部陣の巻き込みを開始

- 第3段階:幹部陣の巻き込み度合いをさらに強める

- 第4段階:幹部主導型の経営に移行し始める

- 第5段階:幹部主導型で会社が運営されているという状態

表の横軸は、任せる経営にシフトしていくために必要なルールや仕組み、要素を表しています。

以下のような内容が含まれます。

- 管理会計や数字の公開

- 権限委譲の範囲

- 環境整備 など

各段階において実行すべきことが具体的に記述されており、任せる経営に必要なステップを明確に確認できます。

チェックシートとしての活用

この表はチェックシートとしても使えます。

定期的に進捗状況を確認し、次にやるべきことを把握すると良いと思います。

権限委譲を進めるにしても、ただ任せるのではなく、一定の仕組みとルールの整備が重要です。

皆さんの会社の組織改革の目安として、「組織発展段階モデル一覧表」をぜひご活用ください。

※このコラムに掲載している図は解像度を落としています。

以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。

トップダウン経営・ボトムアップ経営の違いを理解しよう!社員参加型のシステム経営の導入で企業が大きく成長できる

トップダウン経営に行き詰まりを感じたら、社員参加型のシステム経営への移行を検討する時期が来ているのかもしれません。

会社組織が小さいうちはトップダウン経営のほうがスピード感があり、思い通りに事が進みますが、組織が大きくなればなるほど経営者の目が届きにくくなり、1人ですべてを抱え込むことに限界を感じることが多くなってくるでしょう。

経営者の皆さんは「自分が何人もいれば良いのに」と感じる場面があるかもしれませんが、それは現実的ではありません。

それなら、幹部や社員が経営者と同じ経営感覚、同じ目線で動けるようになったら良いと思いませんか。

システム経営を導入することによって、もっと言えば、人が成長するための環境を整えることによって、自律的、主体的に経営に参加する社員を増やしていくことができるのです。

時間はかかりますが、会社を成長させ、長期的な発展を考えるなら、システム経営の導入を強くおすすめします。

今回は、システム経営の仕組みについてご紹介しました。

しかし、導入の最初のステップとして「幹部と目線を合わせることが意外と大変だ」という声をお客様からもよくお聞きします。

ヤマチユナイテッドでは、経営者と幹部の参加が必須というルールのもと、システム経営のノウハウを伝える「連邦・多角化経営実践塾」を主宰しています。

「これからシステム経営を導入したい」と考えている方はもちろんのこと、経営チームを作りたい、経営課題の解決策がなかなか見えてこないと模索している方も、詳細をご確認の上、ご参加をぜひご検討ください。

SHARE! この記事を共有する

Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|取締役 |グループ執行役員

石崎 貴秀

1996年入社。営業課から国際課を経て、総務部チームリーダーへ。その後グループ経営推進会議事務局にて経験を積み、2009年(株)ヤマチマネジメントを設立、移籍。グループ管理本部の統括マネージャーとして采配を振るう。2017年(株)ヤマチマネジメント取締役就任。

連邦・多角化経営実践塾」の開塾にも携わり、2014年以降、第1期~現在までシステム経営のメイン講師として活躍。

入塾した企業約70社にシステム経営を指導してきた。現在はシステム経営のコンサルティングも担当。